Waltair

User

Baubericht: Antiksegler "Strolch" 1937 von Helmut Kirschke aus dem Klasing-Verlag

Hallo Antikfluggemeinde

Im Nachlass meines Vaters befinden sich die originalen Baupläne für Knirps, Strolch und KS-S3

aus dem Klasing-Verlag, konstruiert von Helmut Kirschke.

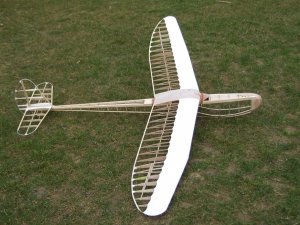

Die Ansicht des Strolches von 1937 finde ich einfach genial.

Die gepfeilten Knickflügel mit elliptischen Randbögen, die großvolumige Rumpfkeule mit den geschwungenen Seitenlinien

und dem schlank auslaufendem Rumpfende begeistern mich.

Spannweite: 1840mm

Rumpflänge: 1310mm

Abfluggewicht: 1100 g.

Beim Studium der Bauanweisungen fiel mir besonders der Hinweis ins Auge, dass das 1mm Sperrholz für Rippen und

Spanten mit einer mittelgroßen Papierschere zugeschnitten werden könne.

Das bedeutet eine starke Minimierung der erforderlichen Laubsägearbeiten und so fing ich an, mich auf

euren Internetseiten umzuschauen. Einige schöne Bauberichte habe ich studiert, wobei ich jedoch nicht alle Fragen klären konnte.

Um mich für eure Berichte zu bedanken, habe ich mich entschlossen, für euch meine Lösungen mit dieser

Modellvorstellung zu veröffentlichen. Ich habe nur wenige echte Baustufenfotos gemacht,

versuche aber, die Arbeitsgänge zu beschreiben. Die Teilenummern habe ich für diejenigen eingefügt,

die das Projekt Strolch tatsächlich angehen und den Plan vorliegen haben.

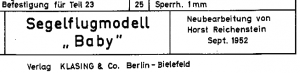

Zum Einstieg habe ich mir erst noch mal den 2. Bauplan der Reihe, das „Baby“, in der Bucht ersteigert und

es aus Depron gebaut und dann geflogen.

Nachdem dieses Ergebnis ein großes Erlebnis war, suchte ich den für mich besten Weg zu einem Strolch.

So entdeckte ich bei einigen Online-Händlern in der Abteilung Freiflugmodelle die Werkstoffpackung von aeronaut.

Sie bestand aus einem gefüllten Karton und einem abgezählten Bündel Kiefernleisten.

Da mir ein Ohren-Hauptholm beim Ausspitzen misslang, war ich froh,

dass der Baumarkt in meiner Nähe auch solche Leisten verkauft.

Weiter gab es 8 Platten 1mm-Sperrholz, guter Qualität, aber unterschiedlicher Färbung,

was man ja aber nach dem Bespannen nicht mehr sieht.

Die Spanten waren sogar gelasert. Das hatte ich nicht erwartet und es störte mich auch,

da ich erst einmal die verkohlten Kanten abschleifen musste, damit sie beim Bespannen nicht durch das Papier färben.

Spannt SP17 musste ich allerdings aus einer zusätzlich mitbestellten Platte neu schneiden, da dieser zu klein war.

Die Rippen waren auf dem Sperrholz durch ein Stanzwerkzeug angedeutet, das wahrscheinlich schon 1937 im Einsatz war.

Das freute mich wieder, da ich so die schwer zu findenden Linien mit dem Bleistift nachziehen konnte und

meine mittelgroße Papierschere nun etwas zu tun bekam.

Den vorgeformten, aber etwas zu kurz ausgefallenen Nasenklotz #17 habe ich durch eine Buchen-Multiplexplatte ersetzt,

die mir jedoch etwas zu dünn geraten ist.

Durch das höhere Gewicht der Buche benötigte ich von dem beiliegenden Bleistreifen nur die Hälfte.

Ein Buchenrundstab war für die Tragflächenbefestigung #19 dabei, jedoch keine Gummibänder.

Diese sind offensichtlich, da ja kaum noch Gummis eingesetzt werden, schwer zu bekommen.

Aus der letzten Packung, die ich bestellte, überlebten 9 nicht einmal den Versuch sie aufzuspannen.

Das letzte zerbarst bei der Demontage. Bei der Gelegenheit: Welcher Händler führt frische Tragflächengummis im Sortiment?

PN erbeten.

Zur Herstellung des Hochstarthakens #20 waren sogar 2 Drahtstücke dabei.

Das Kiefernstück #8, zur Unterstützung der Nasenleiste war zu schmal und zu flach.

Ich habe es aus einer Aufdopplung der Reste des verschnittenen Holmes ersetzt.

Der aufgerollte Zeichenkarton für die Nasenbeplankung war mit 4 Stücken von 430 mm bei 1840mm Spannweite zu kurz bemessen.

Zumal, wenn man der Anweisung folgen will, den Zeichenkarton auf den ja schräg zur Papierkante verlaufenden Rippen zu überlappen.

Ich habe mich mit alten, einseitig bedruckten Prospektkartons, gleichen Gewichts beholfen, die ich dann auch breiter machen konnte.

Die Anweisungen verlangen 150mm breiten Zeichenkarton, aber gleichzeitig eine Verlegung vom höchsten Punkt des Tragflügels

um die Nasenleiste bis auf den Hauptholm. Das sind jedoch 175mm. Für die von mir gewählte Wellenform kommen noch mal 10mm hinzu.

Das Bespannpapier hat dann sogar, wenn auch knapp, ausgereicht.

Interessant ist der Vergleich der Pläne:

Der neue Plan von aeronaut ist eine Kopie des Originals von 1937.

Es wurde nur an einer freien Stelle das Firmenlogo eingefügt.

Allerdings ist der Plan bei der Kopie aus der Form geraten.

Es lassen sich keine Abpausungen machen oder Maße direkt abmessen.

Für diese Arbeiten benutzte ich meinen alten Originalplan.

Auf diesen konnte ich sogar die gelaserten und gestanzten Sperrholzteile auflegen und

sie haben bis auf Spannt SP17 und die Tragflächenauflagen #8 und #18 gepasst.

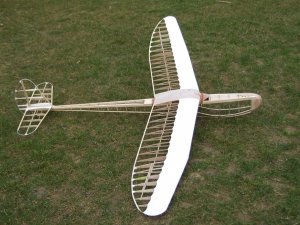

Wenn man dann alles zusammengebaut hat, erhält man ein hübsches Gerippe.

Als eigene Vorgabe habe ich mit gesetzt: Alles, was nicht mit RC zu tun hat, so original wie möglich auszuführen.

So habe ich kein Stück Balsa-Holz verwendet. Jedoch im Bereich der Anlenkungen PVC, GFK und CFK verwendet.

Das Brett unter dem Gerippe ist die Helling, auf der der Rumpf, auf dem Rücken liegend, aufgebaut wurde.

Eine Mittellinie und Querstriche mit 50mm Abstand reichen aus um den Rumpf maßgerecht aufzubauen.

In den gefrästen Schlitzen steckten die oberen Enden der vorderen Spannten und der Nasenklotz.

Für den weiteren Ausbau habe ich dann die Rumpfstützen angefertigt und auf die frei gewordene Helling aufgesetzt

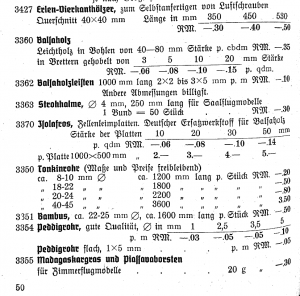

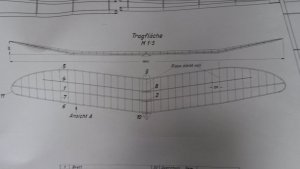

Der Strolch fällt besonders durch die Pfeilform der Tragfläche auf.

Und die Kombination der flachen Flügelmitte mit den Knickohren.

Um die originalen Konturen zu erhalten, habe ich das Höhenleitwerk als Pendelruder ausgebildet.

Um für die Anlenkung die Rumpfholme nicht ausklinken zu müssen, habe ich das ganze 5mm höher gesetzt.

Um das Höhenruder hinten nicht ausklinken zu müssen, befindet sich das Seitenruder nur oberhalb des Rumpfes.

Die Ruderwirkung ist in der Thermik völlig ausreichend. Im Hangaufwind schnell zu träge.

Die Textil-Scharniere befinden sich an der originalen Position des Seitenleitwerk-Holms.

Sie kleben zwischen der Verkastung aus 1mm Sperrholz.

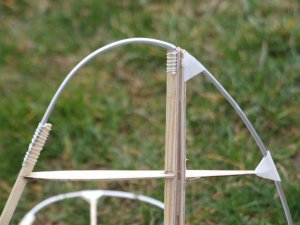

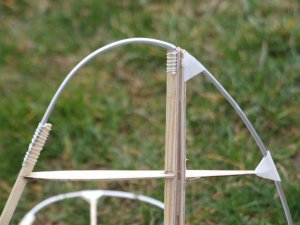

Die Randbögen bestehen aus 4mm Aluminium-Rohr, das auch in der alten Anleitung als Ersatz für das

undeutsche Tonkin-Holz empfohlen wird.

Die Enden der Alurohre sind gemäß Anleitung platt gedrückt, mit Uhu-Hart an die Kiefernleisten verklebt und mit Sternzwirn angebunden. Die Verbindungen von den Ruderrippen zum Randbogen bestehen aus dem Zeichenkarton der Tragflächen-Nasenbeplankung.

Die Anlenkung des Seitenruders erfolgt über einen 2mm Stahldraht,

der mit der Seitenruderwurzelrippe vernäht ist.

Der Stahldraht läuft durch eine Schubstangen-PVC-Rohr-Lagerung bis in die Höhe des Höhenruders.

Dort ist eine Kugelanlenkung aufgelötet. Der Bereich ist mit Zeichenkarton beplankt und

somit ist die Seitenruderanlenkung von außen unsichtbar.

Der Ruderhebel für das Pendelhöhenruder ist aus 1,5mm GFK gesägt und mit einem 6mm CFK-Rohr verklebt,

das auf einem 4mm Messingrohr dreht, in dem die 3mm Stahldraht-Leitwerksverbinder stecken.

Für das Höhenruder habe ich 2 zusätzliche Rippen als Wurzelrippen der Leitwerkshälften angefertigt.

Das ganze Höhenruder habe ich in einem Stück aufgebaut und zum Schluss durch Zersägen der Nasenleiste,

des Holms und der Endleiste in drei Einzelteile aufgetrennt.

Auf die 1. Mittelrippe klebte ich Neodym-Magnete, die die Leitwerkshälften an den Verbindungsstangen festhalten.

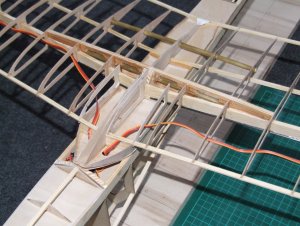

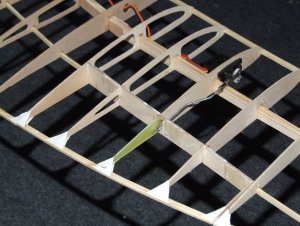

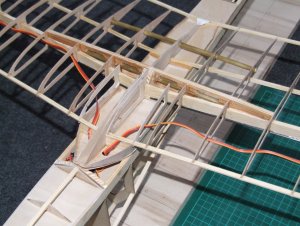

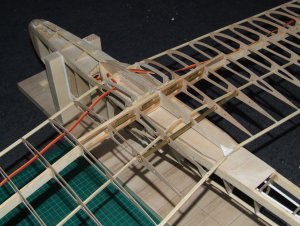

Die Tragfläche ist 2-teilig mit Stahldrahtsteckung und mit Querrudern ausgestattet.

Der Hauptholm wird im Ohrenknickbereich geschäftet und mit 1mm Sperrholz beidseitig beplankt.

Zum Biegen von Kiefernleisten muss man nicht die ganze Leiste wässern.

Ich habe nur die betroffenen Stellen mit einem feuchten Lappen umwickelt und das Ganze in Frischhaltefolie verpackt.

Am nächsten Tag war das Holz so weich, dass ich es durch Wärmezufuhr mittels einfachem Bügeleisen biegen konnte.

Eingespannt konnten die Leisten wieder einen Tag lang abtrocknen.

So entstanden die Biegungen an Haupt und Hilfsholm, Nasen und Endleiste.

Die Rippen wurden mit der Schere ausgeschnitten und mit der Laubsäge ausgespart.

Nasenleiste, Hilfsholm und Endleiste wurden beim Ohrenknick ebenfalls gebogen.

Auf der Flächenhelling sind wieder in 50mm-Schritten die Rippenpositionen und der Verlauf der Holme und Leisten markiert.

Für den Flügel habe ich dann eine zusätzliche Mittelrippe geschnitten, den Flügel in einem Stück aufgebaut und

vorm Beplanken in der Mitte auseinandergesägt.

Die Tragfläche ist mit 2 Stück 5mm Stahldrähten in 6mm Messingrohren verbunden.

Das vordere Messingrohr ist unter- und oberhalb mit Kieferleisten verkastet und an den Hauptholm angebunden.

In die Enden der Messingrohre sind als Endstopfen Rundholzstücke eingeklebt.

Zwischen Trägflächenunterseite und dem Flächenträger #9 ergibt sich ein Spalt,

der in der Zeichnung und den Bauanweisungen nicht erklärt wird.

Ich habe diesen Spalt mit einem Streifen aus 0,4mm Sperrholz verschlossen

(Natürlich mit der mittelgroßen Papierschere geschnitten).

Dafür hatte ich die Holmauflagen etwas kürzer gemacht, damit die Schürze auf dem Flächenträger aufsitzt.

Als Auflage für die obere Beplankung habe ich je zwei Halbrippen angefertigt.

Zur Verdrehsicherung dient ein 3mm Rundholz.

Die obere Beplankung der Mittelrippe besteht aus 0,4mm Sperrholz.

Als Flächenabschluss habe ich eine neue Wurzelrippe aus 1mm Sperrholz vorgebaut.

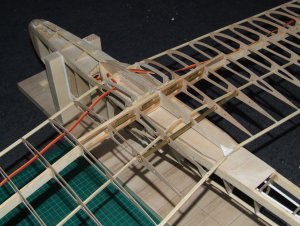

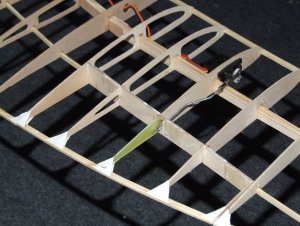

Die Servos der Querruder sind in einer Rippe mit Uhu-Hart eingeklebt.

Die Anlenkung geht über den Hauptholm und durch die Verkastung des Querruders.

Die Anlenkung lagert mit einem Z-Knick in einer aus 1,5mm GFK geschnittenen Rippe.

Bei der grundsätzlich langsamen Fluggeschwindigkeit, ist mir kein Ruderflattern aufgefallen.

Leider fällt der Ruderweg nach unten sehr gering aus. Umso besser klappen sie nach oben.

Sie sind sehr wirkungsvoll. Da sie aber durch recht groß geratene seitliche Spaltmaße auch Auftrieb kosten,

benutzte ich sie bis jetzt eher als Unterstützung am Hang, wenn es mit dem Seitenruder zu eng wird.

Zum anderen lassen sie sich aber auch sehr gut als Thermik-Bremsklappen aufrichten.

Die Servos werden durch die Beplankung verdeckt. Eine Revision ist also nur mit einem scharfem Messer und Spannlack möglich.

Den Hilfsholm habe ich, wegen der Querruder, um 2 Rippenfelder verlängert. Der Flächenrandbogen besteht aus 4mm Alu-Rohr.

Zur guten Steifigkeit des Rohbaurumpfes trägt insbesondere die Verbindung der Rumpfgurte mit dem Nasenklotz bei.

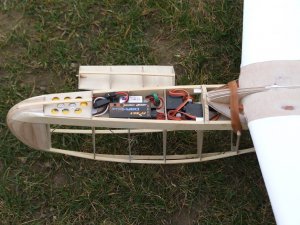

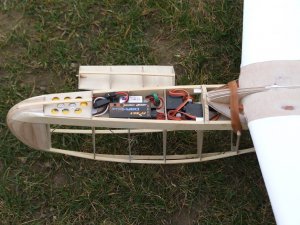

Die ganze RC-Anlage versteckt sich zwischen den Rumpfgurten.

Auf einer eingeklebten 1mm Sperrholzplatte liegen ein 2S-LiPo-Akku, eine BEC, ein 8-Kanal Empfänger,

als Voraussetzung für die Erweiterung mit Schleppkupplung und Aufsatz-E-Motor.

Die Servos sind liegend mit Silikon eingeklebt. Die Schubstangen habe ich so hoch wie möglich in den Aussparungen der Spanten festgeklebt.

Sie müssen jedoch erst unter den Flächenrundstäben durch.

Zur Revision ist der Rumpfdeckel abnehmbar und wird durch 2 Neodym-Magnete gehalten.

Das Bespannen mit Papier war eine Rückkehr in meine Jugend mit allen Sinnen.

Außer dem Umstand, dass mich jetzt meine Frau statt meiner Mutter wegen des psychidelischen Nitro-Duftes in die Garage verbannte.

Es gibt einige gute Anleitungen zum Bespannen im Forum. Daher beschränke ich mich auf folgende Kurzbeschreibung.

Denn das Bespannen hat mich schon Zeit und Neven genug gekostet:

Das Papier trocken vorgeschnitten,

Die Klebeflächen mit ziemlich dickem Tapetenkleister, den ich noch stehen hatte, eingekleistert.

(Die Papierbeplankung jedoch nur als schmaler Strich auf der Nasenleiste).

Das Papier aufgelegt und mit Sprühflasche gewässert.

Das Papier faltenfrei gezogen.

Die Ränder mit scharfer Schere beschnitten.

Das Bauteil fixiert und trocknen lassen.

Am nächsten Tag über die entstandenen Falten geschimpft.

Mit dem Finger Wasser aufgetupft, durch Einreiben des Wassers mittels Finger den Tapetenkleister wieder stellenweise angelöst,

das Papier glatt gestrichen, gezogen, geschoben, gezerrt, zerrissen, erneuert,… .

Diese Lifting-Prozedur sollte man solange irgend möglich durchhalten.

Denn: Falten, die das Wässern hinterlässt, wird auch der Spannlack nicht glätten.

Andererseits sieht man neben einer faltigen Bespannung selbst viel jünger aus.

Nachdem ich mich entschlossen hatte die letzten Falten zu ignorieren,

3x mit 2:1 verdünntem Spannlack gestrichen, 2x unverdünnt (Knutschtest).

Die Rumpfunterseite (rote Bereiche) habe ich dann noch mit Koverall überbespannt, um sie widerstandsfähiger zu machen.

Das ist auch wunderbar bei Wiesen- oder Getreidelandungen.

Landungen auf einem geeggten, trockenen, leeren Acker, verträgt das aber auch nicht mehr.

Zur Farbgebung habe ich farbigen Spannlack verwendet.

Das Schwerste war es, überhaupt roten Spannlack zu bekommen.

Zum Abkleben verwende ich das rosa T-E-S-A sensitive Maler-Krepp.

Es liegt wunderbar an und lässt sich schaden- und rückstandsfrei auch von empfindlichen Oberflächen wie Papier oder Depron abziehen.

Da ja die häufigsten Schäden an unseren Modellen Transportschäden sind, musste natürlich auch ein angemessener Transportkoffer her.

Er besteht aus 6mm Pappelsperrholz und Kiefern-Eckleisten. Die Beschriftung habe ich vor dem Lasieren aufgebracht.

Dazu habe ich das Bild spiegelverkehrt mit einem handelsüblichen Laser-Drucker auf Standard-Druckerpapier ausgedruckt.

Dieses Blatt habe ich mit Sensitiv-Maler-Krepp auf das Holz fixiert und dann mit einem handelsüblichen Bügeleisen

in höchster Temperatureinstellung den Toner auf das Holz übertragen. Kleinere Fehlstellen habe ich mit einem Bleistift nachgebessert.

Nach dem Lösen der Kistenriegel, kann man den Deckel leicht anheben und dann zusammen mit dem Seitenteil wegklappen.

In zwei Spanten aus 16mm Tischlerplatte lagern die Einzelteile in Filzstreifen.

Durch das Aufklappen beider Seiten, kann man den Strolch am Hang zusammenstecken.

Und auch zwischen den Flügen mal sicher ablegen.

So, das war mein Bericht.

Ich hoffe er hat euch gefallen.

Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.

Über nette Kommentare würde ich mich freuen.

Fragen werde ich gerne beantworten.

Bilder oder Videos vom Flug muss ich allerdings erst noch machen lassen.

Hallo Antikfluggemeinde

Im Nachlass meines Vaters befinden sich die originalen Baupläne für Knirps, Strolch und KS-S3

aus dem Klasing-Verlag, konstruiert von Helmut Kirschke.

Die Ansicht des Strolches von 1937 finde ich einfach genial.

Die gepfeilten Knickflügel mit elliptischen Randbögen, die großvolumige Rumpfkeule mit den geschwungenen Seitenlinien

und dem schlank auslaufendem Rumpfende begeistern mich.

Spannweite: 1840mm

Rumpflänge: 1310mm

Abfluggewicht: 1100 g.

Beim Studium der Bauanweisungen fiel mir besonders der Hinweis ins Auge, dass das 1mm Sperrholz für Rippen und

Spanten mit einer mittelgroßen Papierschere zugeschnitten werden könne.

Das bedeutet eine starke Minimierung der erforderlichen Laubsägearbeiten und so fing ich an, mich auf

euren Internetseiten umzuschauen. Einige schöne Bauberichte habe ich studiert, wobei ich jedoch nicht alle Fragen klären konnte.

Um mich für eure Berichte zu bedanken, habe ich mich entschlossen, für euch meine Lösungen mit dieser

Modellvorstellung zu veröffentlichen. Ich habe nur wenige echte Baustufenfotos gemacht,

versuche aber, die Arbeitsgänge zu beschreiben. Die Teilenummern habe ich für diejenigen eingefügt,

die das Projekt Strolch tatsächlich angehen und den Plan vorliegen haben.

Zum Einstieg habe ich mir erst noch mal den 2. Bauplan der Reihe, das „Baby“, in der Bucht ersteigert und

es aus Depron gebaut und dann geflogen.

Nachdem dieses Ergebnis ein großes Erlebnis war, suchte ich den für mich besten Weg zu einem Strolch.

So entdeckte ich bei einigen Online-Händlern in der Abteilung Freiflugmodelle die Werkstoffpackung von aeronaut.

Sie bestand aus einem gefüllten Karton und einem abgezählten Bündel Kiefernleisten.

Da mir ein Ohren-Hauptholm beim Ausspitzen misslang, war ich froh,

dass der Baumarkt in meiner Nähe auch solche Leisten verkauft.

Weiter gab es 8 Platten 1mm-Sperrholz, guter Qualität, aber unterschiedlicher Färbung,

was man ja aber nach dem Bespannen nicht mehr sieht.

Die Spanten waren sogar gelasert. Das hatte ich nicht erwartet und es störte mich auch,

da ich erst einmal die verkohlten Kanten abschleifen musste, damit sie beim Bespannen nicht durch das Papier färben.

Spannt SP17 musste ich allerdings aus einer zusätzlich mitbestellten Platte neu schneiden, da dieser zu klein war.

Die Rippen waren auf dem Sperrholz durch ein Stanzwerkzeug angedeutet, das wahrscheinlich schon 1937 im Einsatz war.

Das freute mich wieder, da ich so die schwer zu findenden Linien mit dem Bleistift nachziehen konnte und

meine mittelgroße Papierschere nun etwas zu tun bekam.

Den vorgeformten, aber etwas zu kurz ausgefallenen Nasenklotz #17 habe ich durch eine Buchen-Multiplexplatte ersetzt,

die mir jedoch etwas zu dünn geraten ist.

Durch das höhere Gewicht der Buche benötigte ich von dem beiliegenden Bleistreifen nur die Hälfte.

Ein Buchenrundstab war für die Tragflächenbefestigung #19 dabei, jedoch keine Gummibänder.

Diese sind offensichtlich, da ja kaum noch Gummis eingesetzt werden, schwer zu bekommen.

Aus der letzten Packung, die ich bestellte, überlebten 9 nicht einmal den Versuch sie aufzuspannen.

Das letzte zerbarst bei der Demontage. Bei der Gelegenheit: Welcher Händler führt frische Tragflächengummis im Sortiment?

PN erbeten.

Zur Herstellung des Hochstarthakens #20 waren sogar 2 Drahtstücke dabei.

Das Kiefernstück #8, zur Unterstützung der Nasenleiste war zu schmal und zu flach.

Ich habe es aus einer Aufdopplung der Reste des verschnittenen Holmes ersetzt.

Der aufgerollte Zeichenkarton für die Nasenbeplankung war mit 4 Stücken von 430 mm bei 1840mm Spannweite zu kurz bemessen.

Zumal, wenn man der Anweisung folgen will, den Zeichenkarton auf den ja schräg zur Papierkante verlaufenden Rippen zu überlappen.

Ich habe mich mit alten, einseitig bedruckten Prospektkartons, gleichen Gewichts beholfen, die ich dann auch breiter machen konnte.

Die Anweisungen verlangen 150mm breiten Zeichenkarton, aber gleichzeitig eine Verlegung vom höchsten Punkt des Tragflügels

um die Nasenleiste bis auf den Hauptholm. Das sind jedoch 175mm. Für die von mir gewählte Wellenform kommen noch mal 10mm hinzu.

Das Bespannpapier hat dann sogar, wenn auch knapp, ausgereicht.

Interessant ist der Vergleich der Pläne:

Der neue Plan von aeronaut ist eine Kopie des Originals von 1937.

Es wurde nur an einer freien Stelle das Firmenlogo eingefügt.

Allerdings ist der Plan bei der Kopie aus der Form geraten.

Es lassen sich keine Abpausungen machen oder Maße direkt abmessen.

Für diese Arbeiten benutzte ich meinen alten Originalplan.

Auf diesen konnte ich sogar die gelaserten und gestanzten Sperrholzteile auflegen und

sie haben bis auf Spannt SP17 und die Tragflächenauflagen #8 und #18 gepasst.

Wenn man dann alles zusammengebaut hat, erhält man ein hübsches Gerippe.

Als eigene Vorgabe habe ich mit gesetzt: Alles, was nicht mit RC zu tun hat, so original wie möglich auszuführen.

So habe ich kein Stück Balsa-Holz verwendet. Jedoch im Bereich der Anlenkungen PVC, GFK und CFK verwendet.

Das Brett unter dem Gerippe ist die Helling, auf der der Rumpf, auf dem Rücken liegend, aufgebaut wurde.

Eine Mittellinie und Querstriche mit 50mm Abstand reichen aus um den Rumpf maßgerecht aufzubauen.

In den gefrästen Schlitzen steckten die oberen Enden der vorderen Spannten und der Nasenklotz.

Für den weiteren Ausbau habe ich dann die Rumpfstützen angefertigt und auf die frei gewordene Helling aufgesetzt

Der Strolch fällt besonders durch die Pfeilform der Tragfläche auf.

Und die Kombination der flachen Flügelmitte mit den Knickohren.

Um die originalen Konturen zu erhalten, habe ich das Höhenleitwerk als Pendelruder ausgebildet.

Um für die Anlenkung die Rumpfholme nicht ausklinken zu müssen, habe ich das ganze 5mm höher gesetzt.

Um das Höhenruder hinten nicht ausklinken zu müssen, befindet sich das Seitenruder nur oberhalb des Rumpfes.

Die Ruderwirkung ist in der Thermik völlig ausreichend. Im Hangaufwind schnell zu träge.

Die Textil-Scharniere befinden sich an der originalen Position des Seitenleitwerk-Holms.

Sie kleben zwischen der Verkastung aus 1mm Sperrholz.

Die Randbögen bestehen aus 4mm Aluminium-Rohr, das auch in der alten Anleitung als Ersatz für das

undeutsche Tonkin-Holz empfohlen wird.

Die Enden der Alurohre sind gemäß Anleitung platt gedrückt, mit Uhu-Hart an die Kiefernleisten verklebt und mit Sternzwirn angebunden. Die Verbindungen von den Ruderrippen zum Randbogen bestehen aus dem Zeichenkarton der Tragflächen-Nasenbeplankung.

Die Anlenkung des Seitenruders erfolgt über einen 2mm Stahldraht,

der mit der Seitenruderwurzelrippe vernäht ist.

Der Stahldraht läuft durch eine Schubstangen-PVC-Rohr-Lagerung bis in die Höhe des Höhenruders.

Dort ist eine Kugelanlenkung aufgelötet. Der Bereich ist mit Zeichenkarton beplankt und

somit ist die Seitenruderanlenkung von außen unsichtbar.

Der Ruderhebel für das Pendelhöhenruder ist aus 1,5mm GFK gesägt und mit einem 6mm CFK-Rohr verklebt,

das auf einem 4mm Messingrohr dreht, in dem die 3mm Stahldraht-Leitwerksverbinder stecken.

Für das Höhenruder habe ich 2 zusätzliche Rippen als Wurzelrippen der Leitwerkshälften angefertigt.

Das ganze Höhenruder habe ich in einem Stück aufgebaut und zum Schluss durch Zersägen der Nasenleiste,

des Holms und der Endleiste in drei Einzelteile aufgetrennt.

Auf die 1. Mittelrippe klebte ich Neodym-Magnete, die die Leitwerkshälften an den Verbindungsstangen festhalten.

Die Tragfläche ist 2-teilig mit Stahldrahtsteckung und mit Querrudern ausgestattet.

Der Hauptholm wird im Ohrenknickbereich geschäftet und mit 1mm Sperrholz beidseitig beplankt.

Zum Biegen von Kiefernleisten muss man nicht die ganze Leiste wässern.

Ich habe nur die betroffenen Stellen mit einem feuchten Lappen umwickelt und das Ganze in Frischhaltefolie verpackt.

Am nächsten Tag war das Holz so weich, dass ich es durch Wärmezufuhr mittels einfachem Bügeleisen biegen konnte.

Eingespannt konnten die Leisten wieder einen Tag lang abtrocknen.

So entstanden die Biegungen an Haupt und Hilfsholm, Nasen und Endleiste.

Die Rippen wurden mit der Schere ausgeschnitten und mit der Laubsäge ausgespart.

Nasenleiste, Hilfsholm und Endleiste wurden beim Ohrenknick ebenfalls gebogen.

Auf der Flächenhelling sind wieder in 50mm-Schritten die Rippenpositionen und der Verlauf der Holme und Leisten markiert.

Für den Flügel habe ich dann eine zusätzliche Mittelrippe geschnitten, den Flügel in einem Stück aufgebaut und

vorm Beplanken in der Mitte auseinandergesägt.

Die Tragfläche ist mit 2 Stück 5mm Stahldrähten in 6mm Messingrohren verbunden.

Das vordere Messingrohr ist unter- und oberhalb mit Kieferleisten verkastet und an den Hauptholm angebunden.

In die Enden der Messingrohre sind als Endstopfen Rundholzstücke eingeklebt.

Zwischen Trägflächenunterseite und dem Flächenträger #9 ergibt sich ein Spalt,

der in der Zeichnung und den Bauanweisungen nicht erklärt wird.

Ich habe diesen Spalt mit einem Streifen aus 0,4mm Sperrholz verschlossen

(Natürlich mit der mittelgroßen Papierschere geschnitten).

Dafür hatte ich die Holmauflagen etwas kürzer gemacht, damit die Schürze auf dem Flächenträger aufsitzt.

Als Auflage für die obere Beplankung habe ich je zwei Halbrippen angefertigt.

Zur Verdrehsicherung dient ein 3mm Rundholz.

Die obere Beplankung der Mittelrippe besteht aus 0,4mm Sperrholz.

Als Flächenabschluss habe ich eine neue Wurzelrippe aus 1mm Sperrholz vorgebaut.

Die Servos der Querruder sind in einer Rippe mit Uhu-Hart eingeklebt.

Die Anlenkung geht über den Hauptholm und durch die Verkastung des Querruders.

Die Anlenkung lagert mit einem Z-Knick in einer aus 1,5mm GFK geschnittenen Rippe.

Bei der grundsätzlich langsamen Fluggeschwindigkeit, ist mir kein Ruderflattern aufgefallen.

Leider fällt der Ruderweg nach unten sehr gering aus. Umso besser klappen sie nach oben.

Sie sind sehr wirkungsvoll. Da sie aber durch recht groß geratene seitliche Spaltmaße auch Auftrieb kosten,

benutzte ich sie bis jetzt eher als Unterstützung am Hang, wenn es mit dem Seitenruder zu eng wird.

Zum anderen lassen sie sich aber auch sehr gut als Thermik-Bremsklappen aufrichten.

Die Servos werden durch die Beplankung verdeckt. Eine Revision ist also nur mit einem scharfem Messer und Spannlack möglich.

Den Hilfsholm habe ich, wegen der Querruder, um 2 Rippenfelder verlängert. Der Flächenrandbogen besteht aus 4mm Alu-Rohr.

Zur guten Steifigkeit des Rohbaurumpfes trägt insbesondere die Verbindung der Rumpfgurte mit dem Nasenklotz bei.

Die ganze RC-Anlage versteckt sich zwischen den Rumpfgurten.

Auf einer eingeklebten 1mm Sperrholzplatte liegen ein 2S-LiPo-Akku, eine BEC, ein 8-Kanal Empfänger,

als Voraussetzung für die Erweiterung mit Schleppkupplung und Aufsatz-E-Motor.

Die Servos sind liegend mit Silikon eingeklebt. Die Schubstangen habe ich so hoch wie möglich in den Aussparungen der Spanten festgeklebt.

Sie müssen jedoch erst unter den Flächenrundstäben durch.

Zur Revision ist der Rumpfdeckel abnehmbar und wird durch 2 Neodym-Magnete gehalten.

Das Bespannen mit Papier war eine Rückkehr in meine Jugend mit allen Sinnen.

Außer dem Umstand, dass mich jetzt meine Frau statt meiner Mutter wegen des psychidelischen Nitro-Duftes in die Garage verbannte.

Es gibt einige gute Anleitungen zum Bespannen im Forum. Daher beschränke ich mich auf folgende Kurzbeschreibung.

Denn das Bespannen hat mich schon Zeit und Neven genug gekostet:

Das Papier trocken vorgeschnitten,

Die Klebeflächen mit ziemlich dickem Tapetenkleister, den ich noch stehen hatte, eingekleistert.

(Die Papierbeplankung jedoch nur als schmaler Strich auf der Nasenleiste).

Das Papier aufgelegt und mit Sprühflasche gewässert.

Das Papier faltenfrei gezogen.

Die Ränder mit scharfer Schere beschnitten.

Das Bauteil fixiert und trocknen lassen.

Am nächsten Tag über die entstandenen Falten geschimpft.

Mit dem Finger Wasser aufgetupft, durch Einreiben des Wassers mittels Finger den Tapetenkleister wieder stellenweise angelöst,

das Papier glatt gestrichen, gezogen, geschoben, gezerrt, zerrissen, erneuert,… .

Diese Lifting-Prozedur sollte man solange irgend möglich durchhalten.

Denn: Falten, die das Wässern hinterlässt, wird auch der Spannlack nicht glätten.

Andererseits sieht man neben einer faltigen Bespannung selbst viel jünger aus.

Nachdem ich mich entschlossen hatte die letzten Falten zu ignorieren,

3x mit 2:1 verdünntem Spannlack gestrichen, 2x unverdünnt (Knutschtest).

Die Rumpfunterseite (rote Bereiche) habe ich dann noch mit Koverall überbespannt, um sie widerstandsfähiger zu machen.

Das ist auch wunderbar bei Wiesen- oder Getreidelandungen.

Landungen auf einem geeggten, trockenen, leeren Acker, verträgt das aber auch nicht mehr.

Zur Farbgebung habe ich farbigen Spannlack verwendet.

Das Schwerste war es, überhaupt roten Spannlack zu bekommen.

Zum Abkleben verwende ich das rosa T-E-S-A sensitive Maler-Krepp.

Es liegt wunderbar an und lässt sich schaden- und rückstandsfrei auch von empfindlichen Oberflächen wie Papier oder Depron abziehen.

Da ja die häufigsten Schäden an unseren Modellen Transportschäden sind, musste natürlich auch ein angemessener Transportkoffer her.

Er besteht aus 6mm Pappelsperrholz und Kiefern-Eckleisten. Die Beschriftung habe ich vor dem Lasieren aufgebracht.

Dazu habe ich das Bild spiegelverkehrt mit einem handelsüblichen Laser-Drucker auf Standard-Druckerpapier ausgedruckt.

Dieses Blatt habe ich mit Sensitiv-Maler-Krepp auf das Holz fixiert und dann mit einem handelsüblichen Bügeleisen

in höchster Temperatureinstellung den Toner auf das Holz übertragen. Kleinere Fehlstellen habe ich mit einem Bleistift nachgebessert.

Nach dem Lösen der Kistenriegel, kann man den Deckel leicht anheben und dann zusammen mit dem Seitenteil wegklappen.

In zwei Spanten aus 16mm Tischlerplatte lagern die Einzelteile in Filzstreifen.

Durch das Aufklappen beider Seiten, kann man den Strolch am Hang zusammenstecken.

Und auch zwischen den Flügen mal sicher ablegen.

So, das war mein Bericht.

Ich hoffe er hat euch gefallen.

Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.

Über nette Kommentare würde ich mich freuen.

Fragen werde ich gerne beantworten.

Bilder oder Videos vom Flug muss ich allerdings erst noch machen lassen.