Jojo26

User

Dieses ist der letzte Beitrag einer kleinen Reihe zur Profiloptimierung mit Xoptfoil. Ziel war es, ein Profil bzw. einen Profilstrak für einen schnellen Hangsegler zu entwickeln – siehe hierzu Entwicklung-eines-Profilstraks-mit-Xoptfoil-Bericht. Nachdem Markus („Tern“) in einem Beitragskommentar mit freundlichen Worten sein Stirnrunzeln bezüglich der Eignung des Profils JX HX für F3F zum Ausdruck gebracht hat, war dann doch meine Neugier geweckt herauszufinden, was denn ein F3F-Profil ausmacht und natürlich auch wie ein F3F-Profil eigentlich „aussieht“. Da bei F3F noch einmal andere Aspekte bezüglich der Optimierung eine große Rolle spielen, habe ich dafür diesen eigenen Beitrag hier im F3F-Forum eröffnet. Auch in der Hoffnung, dass sich hier im Lauf der Zeit die Profis mit Ihrer Erfahrung zum Thema „F3F-Profil“ zu Wort melden – zum Austausch und zum Lernen für uns alle...

Was macht eigentlich ein F3F-Profil aus?

Schon bei dieser kleinen Aufzählung wird offensichtlich, dass sich die verschiedenen Anforderungen nicht nur ergänzen, sondern zum Teil sogar widersprechen. Das heißt dann aber, dass es (leider) kein optimales F3F-Profil geben kann, sondern im besten Fall ein optimales Profil in der Abwägung und Gewichtung der unterschiedlichen Anforderungen.

Wie aber werden diese Anforderungen formuliert im Sinn „welche konkreten aerodynamischen Eigenschaften muss ein Profil haben“? Und: Wie sieht dann ein Profil aus, dass diese aerodynamischen Eigenschaften aufweist? Mit diesen Fragen habe ich mich in den vergangenen Monate intensiver beschäftigt. Da ich selbst kein F3F-Pilot bin, kann ich meine Ergebnisse nicht mit praktischer Erfahrungen abgleichen. „Ha, das ist dann aber gewagt darüber zu schreiben “ könnte man einwerfen. Ich denke aber, dass sich die praktische Erfahrungen stärker in der erfolgreichen Gesamtauslegung eines Modells widerspiegelt, als in Optimierung der theoretischen 2D-Strömungsverhältnisse eines Profils.

“ könnte man einwerfen. Ich denke aber, dass sich die praktische Erfahrungen stärker in der erfolgreichen Gesamtauslegung eines Modells widerspiegelt, als in Optimierung der theoretischen 2D-Strömungsverhältnisse eines Profils.

Ich möchte versuchen, die Sachverhalte möglichst verständlich zu schreiben, um auch dem Aerodynamik interessierten Einsteiger in diese spannende Materie einzuladen (ein Grundwissen beispielsweise um den Unterschied zwischen Typ 1 und Typ 2 Polare sollte allerdings vorhanden sein). Wobei aber bereits das Thema "F3F-Profil" so viele Aspekte hat, dass ich mich an vielen Stellen kurz fassen musste, um nicht vollends einen „Roman“ zu schreiben.

Nun aber genug der einleitenden Worte – ran an die Aufgabenstellung „Entwicklung des F3F-Profils JX FX“:

Der kleine Bericht wird sich gliedern in die verschiedenen Teil-Aspekte:

- Lesestoff

- Referenzprofile

- Auslegungsbereiche und Optimierungsanforderungen

- RE-Zahl Betrachtungen

- Bewertung Ergebnisprofil

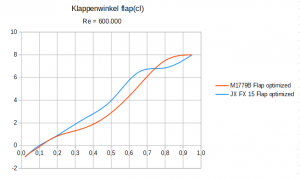

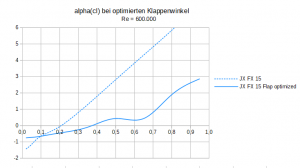

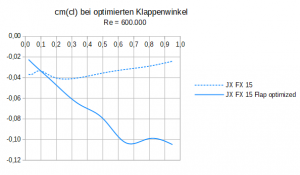

- Einsatz und Optimierung der Klappen – statisch und dynamisch

- Der Profilstrak mit Hinweisen zur Nutzung

Noch eine kurze technische Anmerkung: Die Optimierung der Profile erfolgte mit Xoptfoil (siehe Eingangshinweis). Für die Analyse der Profile kam Xflr5 zum Einsatz. Beide Programme verwenden intern xfoil für die aerodynamische Berechnung wodurch die Ergebnisse beider Programme zumindest untereinander konsistent sind. Für die Darstellung der Ergebnisse wurde zum einen Xflr5 (schwarze Diagramme), zum anderen LibreOffice Calc (weiße Diagramme) bei der Visualisierung der Xoptfoil-Daten verwendet.

Lesestoff

Leider gibt es nur wenige Veröffentlichungen zu F3F-Profilen. Umso wichtiger waren für mich die Beschreibungen…

Ein großes Dankeschön an die „Macher“ für die Veröffentlichung der Überlegungen zu ihren tollen Entwürfen!

Referenzprofile

Für die Bewertung meiner eigenen Entwicklungsarbeit waren Referenzprofile sehr wichtig um immer wieder mögliche Verbesserungen oder Verschlechterungen einzelner Eigenschaften erkennen zu können. Da ich bisher selbst noch keine F3F-Profile entwickelt hatte, machte ich mich auf die Suche nach geeigneten Referenzkandidaten. Erfolglos. Kein Profil der aktuellen Top-Modelle wurde bisher veröffentlicht…

In meiner „Not“ machte ich daraufhin mit Xoptfoil ein „Reverse Engineering“ des Shinto Profils M16377s auf Basis der von Max veröffentlichten Polare – genannt JX-M16377s. Ich denke, der Nachbau kommt in seinen aerodynamischen Eigenschaften dem Original recht nahe. Schon bei diesen ersten Vorarbeiten zeigte sich, auf welch hohem Niveau die aktuellen Profile sind.

Tollerweise hat mir Max später aus seinem reichen Profil-Fundus noch ein, wie er es nannte „F3F Allroundprofil M1779B“ geschickt, das mir bei den Vergleichen wertvolle Dienste leistete. Danke dafür Max!

Um als Vergleich auch ältere, erfolgreiche Entwürfe zu haben, machte ich noch einen „Revers-Entwurf“ des Highlander Wurzelprofils PB721 (von mir genannt JX-PB721).

Zusätzlich kam noch der „Klassiker“ HN-745SR von Norbert Habe in die Liste der Referenzprofile.

Und nicht zu vergessen, das bewährte SD 7003 für die Auslegung des Strak-Profils an der Flächenspitze.

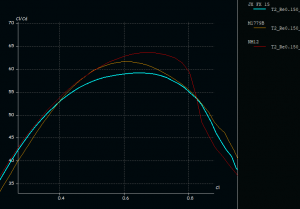

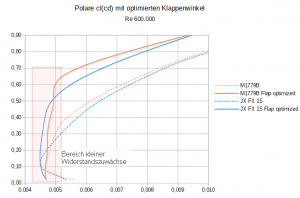

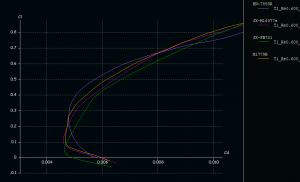

Ein erster Blick auf die Polare der Referenzprofile lässt bereits die unterschiedlichen Auslegungsphilosophien zu erkennen:

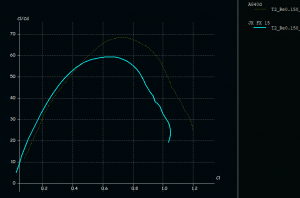

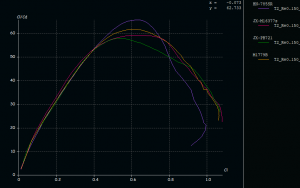

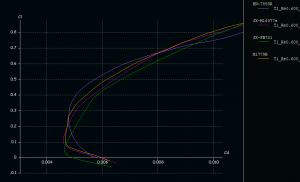

Typ 1 Polare der verwendeten F3F-Referenzprofile. Gut zu erkennen die beiden Charakterköpfe HN-785SR und JX-PB721. Die beiden Profile M1779B und JX-M16377s suchen den Weg dazwischen.

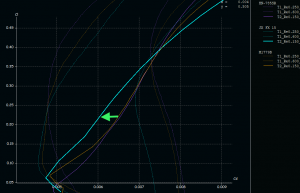

Die Typ 2 Polare der Referenzprofile geben weitere Hinweise auf die Auslegungsphilosophien.

Eine paar kurze, erste Einschätzungen zu den Profilen:

Auslegungsbereiche und Optimierungsanforderungen

Die Auslegungsbereiche des entwickelten Profils JX FX sind eng angelegt an die Bereiche, wie sie für den „Pike Precision“ und „Shinto“ beschrieben wurden (s.o. „Lesestoff“):

(Anmerkung: Die besonderen Aspekte rund um den Einsatz der Klappen werden weiter unten vertieft)

Re-Zahl Auslegung

Für die Re-Zahl-Auslegung wurde ein typischer F3F-Segler mit 2,8 – 3,0m Spannweite, einer Flächentiefe an der Wurzel zwischen 220 – 250mm und einer Flächenbelastung zwischen 30 – 70g/dm² zu Grunde gelegt. Das führt grob überschlagen zu einem Wert von Re√ca (Typ 2 Polare) zwischen 130.000 - 170.000 und einer Re-Zahl (Typ 1 Polare) zwischen 200.000 – 800.000 an der Flächenwurzel.

Da die Arbeitspunkte der Profiloptimierung mit Xoptfoil als Wertepaar von ca-Wert und Re-Zahl definiert werden, ist es eine zentrale Überlegung welche RE-Zahlen bei der Optimierung für einen Arbeitspunkt vorgegeben werden. Zwei grundsätzliche Strategien für die Re-Zahl Festlegung sind dafür naheliegend:

Ich entschied mich schließlich für eine „gemischte“ Strategie mit dem Schwerpunkt der Optimierung auf Basis einer Typ 2 Polare. Ein Problem der Typ 2 Polare ist allerdings, dass die Re-Zahl für sehr kleine ca-Werte Richtung unendlich geht. Da wir uns aber leider mit einer reibungsbehafteter Strömung abfinden müssen, wird unser Flieger auch im Sturzflug (ca = 0) nicht unendlich schnell werden können – oder anders gesagt: Die Typ 2 Polare ist ungeeignet, den Bereich für sehr kleine ca-Werte realistisch abzudecken.

Der wichtige Spezialbereich „kleinste ca-Werte“ wurde daher über fixe Werte abgebildet:

- ca = 0,02: Re = 700.000

- ca = 0,05: Re = 600.000

- ca => 0,1: Re-Zahl entlang Re√ca = 150.000

Für die dynamische High-Speed-Polare Re = 600.000 (Typ 1) wurde zusätzlich beim Optimieren auf einen weichen Verlauf im Bereich ca < 0,1 geachtet.

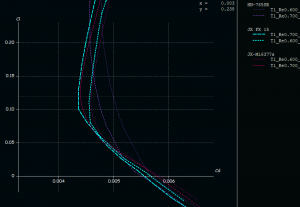

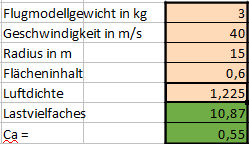

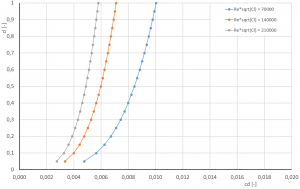

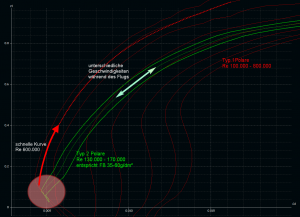

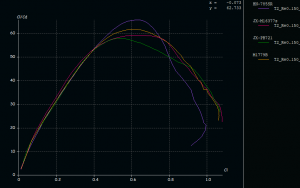

Die gewählte Re-Zahl-Auslegung grafisch dargestellt:

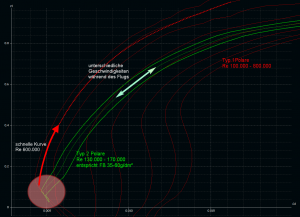

Die für die Optimierung gewählten Polare. Der Fokus liegt dabei auf der Typ2 Polare mit Re√ca = 150.000 (grüne Polare). Im Bereich sehr kleiner ca-Werte ist die Typ 2 Polare ungeeignet (roter Kreis). Das dynamische Verhalten wird auf Basis der Typ 1 Polare Re=600.000 untersucht.

Es zeigte sich, dass es in den Ergebnissen nur zu marginale Unterscheiden kommt, wenn für das Ausgangsprofil an der Wurzel ein Wert von Re√ca = 140.000 oder aber von 160.000 angesetzt wird. Da man auf Grund der relativ großen Variation der Flächenbelastung (Ballastierung) sowieso einen Re√ca -Wert von +-15% ansetzen müsste, passt das ganz gut zusammen.

Deutlich wichtiger als ein exakter Re√ca-Wert an der Wurzel ist eine konsistente Weiterentwicklung des Profils entlang der Spannweite(Strak) mit den stetig sinkenden Re-Zahlen.

An dieser Stelle vielleicht noch ein Blick auf die verwendeten Referenzprofile hinsichtlich Re-Zahl Auslegung.

Das HN-785SR, als ein schon etwas älteres Profil, ist nach meiner Interpretation ein typischer Vertreter eines „Typ 1 Profils“, mit starker Leistung in mittleren/hohen ca-Bereich (hohe Flächenbelastung), einer hohen maximalen Gleitzahl – und einer Typ 1 Polare, beispielsweise bei Re = 500.000, die wie hingemeiselt aussieht. Erreicht wurde diese Stärke durch einen Verschieben des laminar-turbulenten Umschlagpunktes (bei hoher Re-Zahl) möglichst weit nach hinten – geometrisch gut erkennbar durch die stark gewölbte Profiloberseite im hinteren Bereich.

Die Schwächen eines „Typ 1 Profils“ treten bei kleiner werdenden Re-Zahlen zu Tage. Ab Re=300.000 bildet sich zunehmend eine Laminardelle bei ca < 0,4 aus. Der Widerstand wächst an, obwohl der Anstellwinkel kleiner wird ...

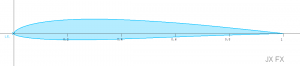

Modernere Entwürfe versuchen einen breiteren Re-Zahl-Bereich abzudecken und berücksichtigen besser das Durchlaufen Re-Zahl innerhalb des Auslegungsbereichs eines Profils. Ich nenne diese Profile daher „Typ 2 Profile“. Auch diese Profile sind gut erkennbar mit ihrer stärker gewölbten Nase únd dem flacheren „Hinterteil“ auf der Profiloberseite. Vom aerodynamischen Entwurf orientieren sich diese Profile an einem „Bubble Ramp Ansatz (siehe https://www.aerodesign.de/profile/profile_n.htm z.B. SD 7003).

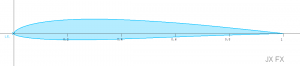

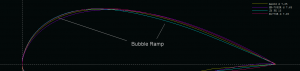

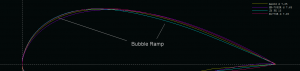

Durch eine höhere Skalierung der y-Koordinaten eines Profils werden die Unterschiede bei den Profilen gut sichtbar:

Verzerrte Darstellung um die geometrischen Unterschiede zu verdeutlichen. Die Dicke der Profile wurden zur besseren Vergleichbarkeit angepasst. Gut zu erkennen das HN-785SR als klassischen Vertreter von „Typ 1 Profilen“, das bekannte AG 40 von Mark Drela als einer der ersten Profile mit „Bubble Ramp Design“ und das hier vorgestellte JX FX 15 als extremes „Typ 2 Profil“. Das M1779B liegt irgendwo dazwischen...

Mit ein wenig Übung kann damit bereits auf Grund der Profilform eine erste Einschätzung des grundsätzlichen Polarenverlaufs getroffen werden.

--

So viel für heute. Im zweiten Teil geht es dann um die Bewertung des entwickelten Profils JX FX, einer ausführlicheren Betrachtung des Klappeneinsatzes und Hinweise zum Einsatz des Straks.

Bis dahin …

Viele Grüße

Jochen

Was macht eigentlich ein F3F-Profil aus?

- Klar, schnell muss es sein. Sehr schnell! Unter den unterschiedlichsten Bedingungen – von der leichten Brise am Hang bis zum Sturm an der Kante.

- Und man muss blitzschnell, in der optimalen Kurve, ohne Energieverlust, „um die Ecke kommen“ - bestenfalls sogar beschleunigt.

- Und breitbandig sollte es sein, nicht giftig, fehlertolerant, leicht auf Höhe zu bringen, durch unterschiedliche Flächenbelastungen gut und unkritisch anzupassen, und noch mehr …

Schon bei dieser kleinen Aufzählung wird offensichtlich, dass sich die verschiedenen Anforderungen nicht nur ergänzen, sondern zum Teil sogar widersprechen. Das heißt dann aber, dass es (leider) kein optimales F3F-Profil geben kann, sondern im besten Fall ein optimales Profil in der Abwägung und Gewichtung der unterschiedlichen Anforderungen.

Wie aber werden diese Anforderungen formuliert im Sinn „welche konkreten aerodynamischen Eigenschaften muss ein Profil haben“? Und: Wie sieht dann ein Profil aus, dass diese aerodynamischen Eigenschaften aufweist? Mit diesen Fragen habe ich mich in den vergangenen Monate intensiver beschäftigt. Da ich selbst kein F3F-Pilot bin, kann ich meine Ergebnisse nicht mit praktischer Erfahrungen abgleichen. „Ha, das ist dann aber gewagt darüber zu schreiben

“ könnte man einwerfen. Ich denke aber, dass sich die praktische Erfahrungen stärker in der erfolgreichen Gesamtauslegung eines Modells widerspiegelt, als in Optimierung der theoretischen 2D-Strömungsverhältnisse eines Profils.

“ könnte man einwerfen. Ich denke aber, dass sich die praktische Erfahrungen stärker in der erfolgreichen Gesamtauslegung eines Modells widerspiegelt, als in Optimierung der theoretischen 2D-Strömungsverhältnisse eines Profils. Ich möchte versuchen, die Sachverhalte möglichst verständlich zu schreiben, um auch dem Aerodynamik interessierten Einsteiger in diese spannende Materie einzuladen (ein Grundwissen beispielsweise um den Unterschied zwischen Typ 1 und Typ 2 Polare sollte allerdings vorhanden sein). Wobei aber bereits das Thema "F3F-Profil" so viele Aspekte hat, dass ich mich an vielen Stellen kurz fassen musste, um nicht vollends einen „Roman“ zu schreiben.

Nun aber genug der einleitenden Worte – ran an die Aufgabenstellung „Entwicklung des F3F-Profils JX FX“:

Der kleine Bericht wird sich gliedern in die verschiedenen Teil-Aspekte:

- Lesestoff

- Referenzprofile

- Auslegungsbereiche und Optimierungsanforderungen

- RE-Zahl Betrachtungen

- Bewertung Ergebnisprofil

- Einsatz und Optimierung der Klappen – statisch und dynamisch

- Der Profilstrak mit Hinweisen zur Nutzung

Noch eine kurze technische Anmerkung: Die Optimierung der Profile erfolgte mit Xoptfoil (siehe Eingangshinweis). Für die Analyse der Profile kam Xflr5 zum Einsatz. Beide Programme verwenden intern xfoil für die aerodynamische Berechnung wodurch die Ergebnisse beider Programme zumindest untereinander konsistent sind. Für die Darstellung der Ergebnisse wurde zum einen Xflr5 (schwarze Diagramme), zum anderen LibreOffice Calc (weiße Diagramme) bei der Visualisierung der Xoptfoil-Daten verwendet.

Lesestoff

Leider gibt es nur wenige Veröffentlichungen zu F3F-Profilen. Umso wichtiger waren für mich die Beschreibungen…

- des Pike Precision durch Philip Kolb, Benjamin Rodax and Johannes Dillinger: http://www.f3j.com/precision.htm. Hier insbesondere auch die Darstellung der „flight envelopes“ des Pike Precision (ich verwende nachfolgend hierfür den Begriff „Auslegungsbereiche“)

- des Shinto durch Max Steidle: http://www.aer-o-tec.de/de/index.php/Shinto/. Max hat hier sehr schön die Polare seines Grundprofils beschreiben.

- des Projekts „Vantage“ durch Mario Perner: http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/730649-F3f-Projekt-VANTAGE mit vielen guten Erläuterungen zu den Designüberlegungen und wertvollen Querverweisen.

- der Profilauslegung des Highlander durch Benjamin Rodax: http://www.jw-air.de/HIGHLANDER.htm. Bei Betrachtung der Profilpolare lässt sich prima die Weiterentwicklung der F3F-Auslegungsphilosophie nachvollziehen.

Ein großes Dankeschön an die „Macher“ für die Veröffentlichung der Überlegungen zu ihren tollen Entwürfen!

Referenzprofile

Für die Bewertung meiner eigenen Entwicklungsarbeit waren Referenzprofile sehr wichtig um immer wieder mögliche Verbesserungen oder Verschlechterungen einzelner Eigenschaften erkennen zu können. Da ich bisher selbst noch keine F3F-Profile entwickelt hatte, machte ich mich auf die Suche nach geeigneten Referenzkandidaten. Erfolglos. Kein Profil der aktuellen Top-Modelle wurde bisher veröffentlicht…

In meiner „Not“ machte ich daraufhin mit Xoptfoil ein „Reverse Engineering“ des Shinto Profils M16377s auf Basis der von Max veröffentlichten Polare – genannt JX-M16377s. Ich denke, der Nachbau kommt in seinen aerodynamischen Eigenschaften dem Original recht nahe. Schon bei diesen ersten Vorarbeiten zeigte sich, auf welch hohem Niveau die aktuellen Profile sind.

Tollerweise hat mir Max später aus seinem reichen Profil-Fundus noch ein, wie er es nannte „F3F Allroundprofil M1779B“ geschickt, das mir bei den Vergleichen wertvolle Dienste leistete. Danke dafür Max!

Um als Vergleich auch ältere, erfolgreiche Entwürfe zu haben, machte ich noch einen „Revers-Entwurf“ des Highlander Wurzelprofils PB721 (von mir genannt JX-PB721).

Zusätzlich kam noch der „Klassiker“ HN-745SR von Norbert Habe in die Liste der Referenzprofile.

Und nicht zu vergessen, das bewährte SD 7003 für die Auslegung des Strak-Profils an der Flächenspitze.

Ein erster Blick auf die Polare der Referenzprofile lässt bereits die unterschiedlichen Auslegungsphilosophien zu erkennen:

Typ 1 Polare der verwendeten F3F-Referenzprofile. Gut zu erkennen die beiden Charakterköpfe HN-785SR und JX-PB721. Die beiden Profile M1779B und JX-M16377s suchen den Weg dazwischen.

Die Typ 2 Polare der Referenzprofile geben weitere Hinweise auf die Auslegungsphilosophien.

Eine paar kurze, erste Einschätzungen zu den Profilen:

- PB721 – die Speed Machine – ein, wie ich finde, sehr mutiger Entwurf, der nur eins kennt: schnell sein. Das deckt sich auch mit dem beeindruckenden Erlebnis eines unerschrockenen Teck-Junkies mit seinem Highlander bei knapp unter (?) 5kg Abfluggewicht…

- HN-785SR – der Gleitwinkel-König in diesem Vergleich – braucht um richtig schnell zu werden wohl einiges an Gewicht. Aber auch dann reicht‘s nicht …

- M1179B und M16377s – beide in der Auslegung schon sehr ähnlich und weisen den Weg. In der „Mitte“ richtig stark, oben und unten kommen Klappen zum Einsatz. Das M16377s nimmt sich bereits der aufkommenden Laminardelle zwischen ca=0,2-0,4 (siehe Typ 2 Polare) an.

Auslegungsbereiche und Optimierungsanforderungen

Die Auslegungsbereiche des entwickelten Profils JX FX sind eng angelegt an die Bereiche, wie sie für den „Pike Precision“ und „Shinto“ beschrieben wurden (s.o. „Lesestoff“):

- ca = 0,05 – 0,40: Der zentrale Bereich in dem weitgehendst ohne Einsatz der Klappen geflogen werden kann. Optimierung in diesem Bereich auf ausgewogen geringen Widerstand mit besten Werten zwischen 0,05 und 0,3.

- ca = 0,0 – 0,08: Der High-Speed-Bereich. Optimierung des Profils auf minimalen Widerstand bei gleichzeitig sehr geringem negativen Klappenwinkel von ca. 0,5 Grad .

- ca = 0,35 – 0,8: Der Gleitbereich auf Klappeneinsatz optimiert

Ohne Klappen: möglichst harmonischer Verlauf der Polaren ohne Ansprüche an optimierte Gleitleistung.

Mit Klappen: gute Gleitleistung auf dem Niveau der Referenzprofile. - dynamisch ca = 0,05 → 0,5: Die schnelle Wende – steiler Anstieg des Auftriebsbeiwertes mit geringstem Widerstandszuwachs. Über ca = 0,5 „kontrolliertes Anwachsen“ des Widerstand um Absteller zu vermeiden.

(Anmerkung: Die besonderen Aspekte rund um den Einsatz der Klappen werden weiter unten vertieft)

Re-Zahl Auslegung

Für die Re-Zahl-Auslegung wurde ein typischer F3F-Segler mit 2,8 – 3,0m Spannweite, einer Flächentiefe an der Wurzel zwischen 220 – 250mm und einer Flächenbelastung zwischen 30 – 70g/dm² zu Grunde gelegt. Das führt grob überschlagen zu einem Wert von Re√ca (Typ 2 Polare) zwischen 130.000 - 170.000 und einer Re-Zahl (Typ 1 Polare) zwischen 200.000 – 800.000 an der Flächenwurzel.

Da die Arbeitspunkte der Profiloptimierung mit Xoptfoil als Wertepaar von ca-Wert und Re-Zahl definiert werden, ist es eine zentrale Überlegung welche RE-Zahlen bei der Optimierung für einen Arbeitspunkt vorgegeben werden. Zwei grundsätzliche Strategien für die Re-Zahl Festlegung sind dafür naheliegend:

- Optimierung auf Basis der Typ 1 Polare (konstante Geschwindigkeit) – um vor allem das dynamische Verhalten zum Beispiel bei Kurvenflug, abzubilden

- Optimierung auf Basis der Typ 2 Polare (konstanter Auftrieb), um die „statische Leistung“ beim Fliegen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und konstantem Gewicht zu optimieren

Ich entschied mich schließlich für eine „gemischte“ Strategie mit dem Schwerpunkt der Optimierung auf Basis einer Typ 2 Polare. Ein Problem der Typ 2 Polare ist allerdings, dass die Re-Zahl für sehr kleine ca-Werte Richtung unendlich geht. Da wir uns aber leider mit einer reibungsbehafteter Strömung abfinden müssen, wird unser Flieger auch im Sturzflug (ca = 0) nicht unendlich schnell werden können – oder anders gesagt: Die Typ 2 Polare ist ungeeignet, den Bereich für sehr kleine ca-Werte realistisch abzudecken.

Der wichtige Spezialbereich „kleinste ca-Werte“ wurde daher über fixe Werte abgebildet:

- ca = 0,02: Re = 700.000

- ca = 0,05: Re = 600.000

- ca => 0,1: Re-Zahl entlang Re√ca = 150.000

Für die dynamische High-Speed-Polare Re = 600.000 (Typ 1) wurde zusätzlich beim Optimieren auf einen weichen Verlauf im Bereich ca < 0,1 geachtet.

Die gewählte Re-Zahl-Auslegung grafisch dargestellt:

Die für die Optimierung gewählten Polare. Der Fokus liegt dabei auf der Typ2 Polare mit Re√ca = 150.000 (grüne Polare). Im Bereich sehr kleiner ca-Werte ist die Typ 2 Polare ungeeignet (roter Kreis). Das dynamische Verhalten wird auf Basis der Typ 1 Polare Re=600.000 untersucht.

Es zeigte sich, dass es in den Ergebnissen nur zu marginale Unterscheiden kommt, wenn für das Ausgangsprofil an der Wurzel ein Wert von Re√ca = 140.000 oder aber von 160.000 angesetzt wird. Da man auf Grund der relativ großen Variation der Flächenbelastung (Ballastierung) sowieso einen Re√ca -Wert von +-15% ansetzen müsste, passt das ganz gut zusammen.

Deutlich wichtiger als ein exakter Re√ca-Wert an der Wurzel ist eine konsistente Weiterentwicklung des Profils entlang der Spannweite(Strak) mit den stetig sinkenden Re-Zahlen.

An dieser Stelle vielleicht noch ein Blick auf die verwendeten Referenzprofile hinsichtlich Re-Zahl Auslegung.

Das HN-785SR, als ein schon etwas älteres Profil, ist nach meiner Interpretation ein typischer Vertreter eines „Typ 1 Profils“, mit starker Leistung in mittleren/hohen ca-Bereich (hohe Flächenbelastung), einer hohen maximalen Gleitzahl – und einer Typ 1 Polare, beispielsweise bei Re = 500.000, die wie hingemeiselt aussieht. Erreicht wurde diese Stärke durch einen Verschieben des laminar-turbulenten Umschlagpunktes (bei hoher Re-Zahl) möglichst weit nach hinten – geometrisch gut erkennbar durch die stark gewölbte Profiloberseite im hinteren Bereich.

Die Schwächen eines „Typ 1 Profils“ treten bei kleiner werdenden Re-Zahlen zu Tage. Ab Re=300.000 bildet sich zunehmend eine Laminardelle bei ca < 0,4 aus. Der Widerstand wächst an, obwohl der Anstellwinkel kleiner wird ...

Modernere Entwürfe versuchen einen breiteren Re-Zahl-Bereich abzudecken und berücksichtigen besser das Durchlaufen Re-Zahl innerhalb des Auslegungsbereichs eines Profils. Ich nenne diese Profile daher „Typ 2 Profile“. Auch diese Profile sind gut erkennbar mit ihrer stärker gewölbten Nase únd dem flacheren „Hinterteil“ auf der Profiloberseite. Vom aerodynamischen Entwurf orientieren sich diese Profile an einem „Bubble Ramp Ansatz (siehe https://www.aerodesign.de/profile/profile_n.htm z.B. SD 7003).

Durch eine höhere Skalierung der y-Koordinaten eines Profils werden die Unterschiede bei den Profilen gut sichtbar:

Verzerrte Darstellung um die geometrischen Unterschiede zu verdeutlichen. Die Dicke der Profile wurden zur besseren Vergleichbarkeit angepasst. Gut zu erkennen das HN-785SR als klassischen Vertreter von „Typ 1 Profilen“, das bekannte AG 40 von Mark Drela als einer der ersten Profile mit „Bubble Ramp Design“ und das hier vorgestellte JX FX 15 als extremes „Typ 2 Profil“. Das M1779B liegt irgendwo dazwischen...

Mit ein wenig Übung kann damit bereits auf Grund der Profilform eine erste Einschätzung des grundsätzlichen Polarenverlaufs getroffen werden.

--

So viel für heute. Im zweiten Teil geht es dann um die Bewertung des entwickelten Profils JX FX, einer ausführlicheren Betrachtung des Klappeneinsatzes und Hinweise zum Einsatz des Straks.

Bis dahin …

Viele Grüße

Jochen