27.11.2020

Wir Modellflieger sind eine ausgesprochen verantwortungsbewusste "Truppe". Daran gibt es sicherlich keine ernsthaften Zweifel. Leider täuscht dieser rundum positive Befund jedoch über einen, ich nenne es mal "blinden Fleck" hinweg, der offenkundig wird, sobald Flugbeschränkungsgebiete (ED-R - korrekte, offizielle Bezeichnung: Gebiet mit Flugbeschränkungen) erwähnt werden. Was diesen Bereich des Luftrechts angeht, herrscht unter Modellfliegern eine weitgehende Sorg- und Ahnungslosigkeit. Wie riskant dieses Unwissen sein kann, ahnt fast niemand. Weil nämlich keiner weiß, dass ihm dort, wo er eben noch völlig unbehelligt fliegen durfte, im schlimmsten Fall eine Freiheitsstrafe droht, wenn er später an gleicher Stelle wieder startet und erwischt wird.

Mit diesem Artikel möchte ich deshalb versuchen, dieses Informationsdefizit zu beheben. Damit aber jeder Leser auch das "Drumherum", also alles was mit den Flugbeschränkungsgebieten zusammenhängt, besser bewerten und einordnen kann, sollte er jedoch erst den "Gegenstand" selbst kennenlernen. Daher befassen wir uns zunächst mit den Flugbeschränkungsgebieten an sich. Danach werden wir uns den Anforderungen widmen, die der Gesetzgeber an uns Modellflieger im Zusammenhang mit den Flugbeschränkungsgebieten stellt und diese Anforderungen den Hilfsangeboten diverser Dienstleister gegenüber stellen. Hier und da werde ich auch die eine oder andere Randnotiz und Anekdote einflechten, um den recht trockenen Stoff etwas "bekömmlicher" zu gestalten. Diese Anmerkungen können aber bedenkenlos überlesen werden, da sie lediglich von kleineren Begebenheiten und Erfahrungen berichten, die sich im Laufe der Beschäftigung mit dem Thema ereignet bzw. ergeben haben.

Vorab möchte ich aber einem Missverständnis vorbeugen, das mir bei den Lesern aufgefallen ist, denen das "Privileg" zuteil geworden war, diesen Text vor der Veröffentlichung zu lesen: Es geht im Folgenden nicht um Flugsicherheit. Mein Anliegen ist hier ausschließlich die Rechtssicherheit beim Modellfliegen!

Ergänzt wird Teil 2 schließlich durch den Teil 3 mit der Anleitung zur Selbsthilfe. Ich hoffe, damit den interessierten Leser in die Lage zu versetzen, seine erweiterten Kenntnisse zu nutzen, um nun die luftrechtlichen Forderungen zu erfüllen. Damit könnte endlich Anspruch und Wirklichkeit zumindest teilweise in Einklang gebracht und eine erhöhte Rechtssicherheit beim Betrieb von Flugmodellen erreicht werden.

Gliederung

- 1 - Was sind Flugbeschränkungsgebiete?

- 2 - Sind alle Flugbeschränkungsgebiete gleich?

- 3 - Warum gibt es Flugbeschränkungsgebiete?

- 4 - Wer "macht" Flugbeschränkungsgebiete?

- 5 - Wo gibt es Flugbeschränkungsgebiete?

- 6 - Wieso bin ich als Modellflieger von Flugbeschränkungsgebieten betroffen?

- 7 - Wie erfahre ich von der Existenz der Flugbeschränkungsgebiete?

- 8 - Welche Informationen brauche ich, um rechtssicher zu fliegen?

- 9 - Wer oder was verspricht mir Hilfe?

- 10 - Resumee

- 11 - Anhang

?

1 - Was sind Flugbeschränkungsgebiete?

Flugbeschränkungsgebiete sind definierte Lufträume, in denen gegebenenfalls zu festgelegten Zeiten kein Modellflug stattfinden darf, um es mal ganz vereinfacht auszudrücken!

?

2 - Sind alle Flugbeschränkungsgebiete gleich?

Nicht alle Flugbeschränkungsgebiete sind gleich! Es sind mehrere Arten von Flugbeschränkungsgebieten zu unterscheiden, von denen uns Modellflieger aber nur zwei betreffen.

Dies sind ausnahmslos die bereits am Boden (GND = Ground) beginnenden

- permanenten Flugbeschränkungsgebiete und

- temporären Flugbeschränkungsgebiete.

Keine Unterschiede gibt es dagegen in der Bedeutung für uns Modellflieger. Für beide Gruppen gilt die oben formulierte Aussage: "Flugbeschränkungsgebiete sind Gebiete, in denen zu bestimmten Zeiten kein Modellflug stattfinden darf" und die zu erwartenden harten Sanktionen, falls die Beschränkungen ignoriert werden.

Abb. 2.1

Die Höhen (Obergrenzen) von ED-Rs werden ab MSL gemessen.

Die Bezugsfläche, die dazu dient die Obergrenze eines solchen Flugbeschränkungsgebiets anzugeben, ist immer MSL (Mean Sea Level = mittlerer Meeresspiegel). Folglich ist der Abstand zwischen Erdboden und Obergrenze eines ED-R meist kleiner als die auf MSL bezogene Höhenangabe. Diese Erklärung dient aber lediglich dem tieferen Verständnis. Für uns Modellflieger sind diese Zusammenhänge belanglos, da wir innerhalb eines ED-R gegebenenfalls gar nicht starten dürfen und somit die Obergrenze keine Bedeutung hat.

Die Nutzung von Kartenausschnitten, sowie der Kopien von AIP SUP und NfL im Abschnitt 2 erfolgt mit freundlicher Genehmigung der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH.

Sie sind nicht für navigatorische Zwecke geeignet.

Sie sind nicht für navigatorische Zwecke geeignet.

?

2.1 - Permanente Flugbeschränkungsgebiete

Bei diesen Gebieten handelt es sich um Flugbeschränkungsgebiete, die "permanent ", also immer vorhanden sind. Sie werden auf der ICAO-Karte in ihrer horizontalen Ausdehnung dargestellt, dort mit einer laufenden Nummer eindeutig bezeichnet und durch eine Höheangabe vervollständigt. Zum Beispiel das Flugbeschränkungsgebiet ED-R 111 (Jülich).

Dabei bedeutet

- E = ICAO-Region Nordeuropa,

- D = Deutschland und

- R = restricted, beschränkt.

Die Gebietsbezeichnung wird auf der ICAO-Karte so dargestellt:

Die Obergrenze der Gebiete wird luftfahrtüblich in Fuß (x 0,3048 = m) oder als Flight Level angegeben. In Höhen über 5000 ft wird meistens FL als Höhenangabe verwendet, beispielsweise FL 80 ~ 8000 ft.

Die Abb. 2.1-3 zeigt einige Varianten, wie die Höhencodierungen auf der ICAO-Karte aussehen können. Dabei bedeutet GND zwar die Erdoberfläche, aber nicht die Untergrenze des Flugbeschränkungsgebiets. Dieser Unterschied wird auf Abb. 2.1 deutlich.

Unterschreitet ein Gebiet auf der ICAO-Karte eine bestimmte Größe, werden Bezeichnung und Höhenbereich neben dem Gebiet angegeben, siehe kreisförmiges ED-R 111. Wie auf Abb. 2.1-4 zu sehen ist, können Flugbeschränkungsgebiete die verschiedensten Formen aufweisen.

Abb. 2.1-4

Permanente Flugbeschränkungsgebiete können beliebig geformt sein.

Die Gebiete können auch ganz unterschiedlich angeordnet sein. Es gibt ineinander verschachtelte Bereiche, wie das ED-R 112A (Senne)und ED-R 112B (Senne). Es gibt Überschneidungen, hier ED-R 8 (Emsland) - ED-R 37A (Nordhorn), oder auch nebeneinander liegende Gebiete, wie hier am Beispiel von ED-R 34A (Meppen), ED-R 34B (Meppen) und ED-R 34C (Meppen) zu sehen ist.

Abb. 2.1-5

Gegenüberstellung von ICAO-Kartendarstellung und Eintrag im Luftfahrthandbuch AIP GERMANY ENR 5.1

Die für uns Modellflieger relevanten Flugbeschränkungsgebiete gelten ab Erdoberfläche. Es gibt auch Flugbeschränkungsgebiete, die erst ab einer definierten Höhe existieren. Da sich deren Untergrenzen jedoch in Höhen befinden, die von unseren Flugmodellen nicht erreicht werden, brauchen sie uns nicht weiter zu interessieren.

Neben diesen Angaben gibt es weitere Daten, die zwar für uns Modellflieger sehr wichtig, aber dennoch nicht oder nur sehr schwierig zu ermitteln sind, da sie nicht auf der ICAO-Karte angegeben werden. Es handelt sich dabei um die Angaben zur zeitlichen Wirksamkeit der Flugbeschränkungsgebiete. Im Gegensatz zu einer weit verbreiteten Annahme, diese Gebiete seien ständig aktiv, sind viele nur zeitweise "in Betrieb". Nur an Werktagen, an bestimmten Tagen der Woche oder auch nur zu bestimmten Tages- oder Nachtzeiten. So kann es also durchaus vorkommen, dass ich am Wochenende mitten im Flugbeschränkungsgebiet, wo mir an Werktagen das Fliegen verboten ist, völlig legal und unbehelligt meinem Hobby nachgehen kann. Um diesen "professionellen" Umgang mit den Flugbeschränkungsgebieten zu ermöglichen, brauche ich als Modellflieger eine exakte, umfassende, zuverlässige, rechtsverbindliche und verständliche Form der Information.

?

2.2 - Temporäre Flugbeschränkungsgebiete

Mit diesen Flugbeschränkungsgebieten hat es eine ganz besondere Bewandtnis.

Temporäre Flugbeschränkungsgebiete sind nicht auf der ICAO-Karte zu finden!

Auch jegliche Daten bezüglich ihrer horizontalen Ausdehnung, ihrer Obergrenze und zeitlichen Wirksamkeit sind nicht allgemein zugänglich.

Temporäre Flugbeschränkungsgebiete werden ausschließlich in den NfL (Nachrichten für Luftfahrer) veröffentlicht. Wie so eine öffentliche Bekanntmachung aussieht, dafür mag das Beispiel der AIP SUP IFR 25/18 bzw. NfL 1-1397-18 (Abb. 2.2-1) anlässlich des ED-R Chiemsee dienen:

Abb. 2.2-1

Kopie der AIP SUP IFR 25/18 anlässlich des ED-R Chiemsee

Mal sind diese Gebiete relative kleine Kreisflächen mit nur 0,5 NM Radius (x 1,852 = 0,926 km), mal können sie aber auch eine gewaltige Fläche von fast 9.700 km² umfassen.

Abb. 2.2-2

Das ED-R "Hamburg" hatte einen Durchmesser von mehr als 110 km!

So sah 2017 das ED-R "Hamburg" (NfL 1-1012-17) aus, damals etabliert anlässlich des G20-Gipfels. Von den damit verbundenen Einschränkungen waren mindestens 39 Vereine bzw. deren Fluggelände betroffen.

Die temporären Flugbeschränkungsgebiete zeichnet eine ausgesprochen unangenehme Eigenschaft aus: Sie können von jetzt auf gleich entstehen. Wo ich eben noch regulär fliegen durfte, droht mir jetzt der § 62 LuftVG mit seinen empfindlichen Strafen. Und morgen kann wieder alles vorbei sein, so als ob nie etwas gewesen wäre.

Wenden wir uns aber zunächst der Gebietsdarstellung auf der Luftfahrtkarte zu. Wie diesem Ausschnitt (Abb. 2.2-3) der ICAO-Karte zu entnehmen ist, unterscheidet sich das Erscheinungsbild des temporären Flugbeschränkungsgebiets deutlich vom Schema der permanenten Flugbeschränkungsgebiete.

Wer jetzt glaubt, einen Widerspruch entdeckt zu haben, hat nicht ganz Unrecht. Eingangs habe ich schließlich festgestellt, dass die temporären Flugbeschränkungsgebiete nicht auf der ICAO-Karte verzeichnet sind und nun bringe ich einen ICAO-Kartenausschnitt mit der Darstellung eines temporären Flugbeschränkungsgebiets. Des Rätsels Lösung zeigt die Abb. 2.2-1. Die NfL enthalten oft ICAO-Kartenausschnitte auf denen zusätzlich das aktuelle ED-R verzeichnet ist. Das sind aber Kartenausschnitte, auf denen das betreffende temporäre Flugbeschränkungsgebiete nachträglich eingefügt worden ist. Auf der aktuellen ICAO-Karte findet sich das Flugbeschränkungsgebiet natürlich nach wie vor nicht.

Abb. 2.2-3

Kontur des ED-R Chiemsee

Statt einer laufenden Nummer hat jedes temporäre Flugbeschränkungsgebiet einen Namen, hier Chiemsee, der meist mit der Örtlichkeit oder dem Anlass seiner Einrichtung in Zusammenhang steht. Zur Markierung des Gebiets wird keine rote Schraffur verwendet, sondern lediglich eine breite, schwarze Kontur. Die Ober- und Untergrenze (FL 165 und GND) wird angegeben, allerdings auch farblich abweichend von der bei permanenten Flugbeschränkungsgebieten gebräuchlichen Form, s. Abb. 2.1-3.

Interessant wird es, wenn permanente und temporäre Flugbeschränkungsgebieten am gleichen Ort auftreten.

Eine recht selten anzutreffende Paarung ist dabei die eines temporären Gebiets, das ein permanentes Gebiet einschließt. Im Bild ist das kreisförmige, permanente ED-R 5 (Biblis) zu sehen, das für einen begrenzten Zeitraum Bestandteil des temporären ED-R Ibersheim (NfL 1-1863-20) geworden war.

Abb. 2.2-4

Sehr viel seltener ist dagagen die umgekehrte Variante, wie das zur Zeit aktive ED-R Jülich "Sektor B" (NfL 1-1772-19). In diesem Fall ist ein temporäres Gebiet, schwarzer Kreis, in das permanente Flugbeschränkungsgebiet ED-R 111 (Jülich) "eingebettet".

Abb. 2.2-5

Diese Konstellation hat Auswirkungen auf die Bedeutung des ED-R Jülich "Sektor B" für uns Modellflieger. Da der Modellflug innerhalb des rund um die Uhr aktiven, permanenten Flugbeschränkungsgebiets ED-R 111 (Jülich) sowieso schon verboten ist, interessiert es uns also überhaupt nicht, ob sich da noch ein weiteres Flugbeschränkungsgebiet "eingenistet" hat, da bereits dessen Umgebung für Modellflug eine no-go-area ist.

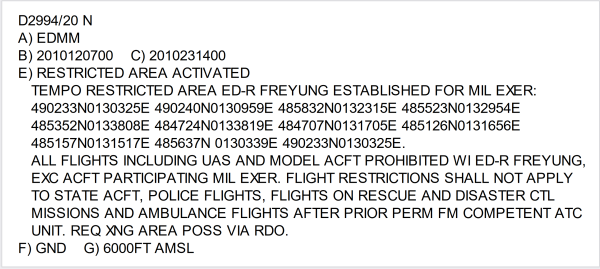

In den Genuss eines Kartenausschnitts kommen lediglich die Empfänger des AIP SUP, IFR 24/18. Eine "normale" NfL (Abb. 2.2-6) enthält statt einer Karte, neben anderen Daten, oft nur die unanschaulichen Geokoordinaten des ED-R:

Abb. 2.2-6

"Normale" NfL ohne ICAO-Kartenausschnitt

Das variiert jedoch von Fall zu Fall. Es gibt nämlich, wie oben bereits gezeigt wurde, gelegentlich auch NfL, die durch ICAO-Kartenausschnitte vervollständigt werden. Wie auf Abb. 7-1 zu sehen ist, verbessert dies leider nicht die "Informationsdichte" für uns Modellflieger. Um sich aus den unanschaulichen Goekoordinaten einer NfL ein aussagekräftiges Bild von den Gegebenheiten zu machen, sind einige Klippen zu umschiffen. Wie das jeder relativ einfach und mit frei verfügbaren Hilfsmitteln selbst bewerkstelligen kann, quasi "grashalmgenau", werde ich im Teil 3 in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung als Hilfe zur Selbsthilfe beschreiben.

?

2.3 - Andere Flugbeschränkungsgebiete

Daneben gibt es noch weitere permanente Flugbeschränkungsgebiete. Sie heißen ED-D (=Danger, Gefahrengebiet) und ED-P (=prohibited, Sperrgebiet), betreffen uns Modellflieger aber nicht, weil Gefahrengebiete über der Hohen See außerhalb des Hoheitsgebietes der Bundesrepublik Deutschland liegen und es im Bereich der Bundesrepublik derzeit keine ED-P gibt.

?

3 - Warum gibt es Flugbeschränkungsgebiete?

Flugbeschränkungsgebiete dienen sowohl dem Schutz von sensiblen Bodeneinrichtungen vor Störungen aus der Luft wie auch den Teilnehmern am Luftverkehr vor Beeinträchtigungen durch Ereignisse am Boden. Wird beispielsweise auf Sprengplätzen gearbeitet, soll das Flugbeschränkungsgebiet den Luftverkehr vor den möglichen Folgen der Sprengungen bewahren. Sie werden auch zum Schutz von Veranstaltungen eingerichtet. Oktoberfest, Papstbesuch und der G20-Gipfel sind Beispiele dafür. Auch bei Katastrophen werden die Hilfsmaßnahmen aus der Luft durch Flugbeschränkungsgebiete vor Behinderungen geschützt.

?

4 - Wer "macht" Flugbeschränkungsgebiete?

Sogenannte "Luftraumnutzergruppen", wie Behörden, Bundeswehr, gewerbliche und allgemeine Luftfahrt, Institutionen und Organisationen können die Einrichtung eines Flugbeschränkungsgebiets beantragen. Die Planung übernimmt die DFS (Deutsche Flugsicherung GmbH) und die Festlegung erfolgt durch das BMVI (Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur). Die rechtliche Grundlage für Flugbeschränkungsgebiete ist § 17 Abs.1, Satz 2 LuftVO.

Seit 2022 heißt die Behörde: Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV)

?

5 - Wo gibt es Flugbeschränkungsgebiete?

Permanente Flugbeschränkungsgebiete sind nicht nur über die gesamte Fläche der Bundesrepublik verteilt, sie sind auch über der offenen See zu finden. Mal dicht beieinander, mal weit verstreut. Wenn man weiß, wie sie dargestellt werden, kann man sich auf der ICAO-Karte einen guten Überblick verschaffen. Temporäre Flugbeschränkungsgebiete sind, wie schon erwähnt, nicht auf der ICAO-Karte zu finden.

?

6 - Wieso bin ich als Modellflieger von Flugbeschränkungsgebieten betroffen?

Seit der Neufassung des LuftVG im Jahr 1959 ist festgelegt, dass Flugmodelle "Luftfahrzeuge" im Sinne der luftrechtlichen Bestimmungen sind. Dies wird gleich in der ersten Frage des Kenntnisnachweises vermittelt und in der Erläuterung zu dieser Frage mit der Zitierung des § 1 Abs. 2 Nr. 9 LuftVG nochmals nachdrücklich betont.

Außerdem wird seit einiger Zeit in jeder Bekanntmachung eines Flugbeschränkungsgebiets darauf hingewiesen, dass die Beschränkungen auch für den Modellflug gelten. In diesem Zusammenhang gibt es allerdings die weit verbreitete Meinung, alles was leichter als 250 g sei, gelte als "Spielzeug" und sei daher im rechtlichen Sinn kein Luftfahrzeug. Dies entbehrt aber jeglicher luftrechtlicher Grundlage. Auch im Kenntnisnachweis wird in Frage 3 darauf hingewiesen:

Liest man allerdings SERA 923/2012 mit VO Nr. 2016/1185 (Standardised European Rules of the Air), dann kann man an dieser Ausschließlichkeit durchaus Zweifel anmelden. Dort heißt es zum Beispiel inEine offizielle Abgrenzung von als Luftfahrzeug einzustufenden Flugmodellen zu lediglich als Spielzeug einzustufenden Modellen existiert nicht.

Etwas später findet sich dies:95a: „Flugmodell“: ein unbemanntes Luftfahrzeug außer einem Spielzeugluftfahrzeug mit einer Betriebsmasse, die die von der zuständigen Behörde vorgeschriebenen Höchstwerte nicht überschreitet, das zum Dauerflug in der Atmosphäre fähig ist und ausschließlich für Vorführungen oder Freizeitaktivitäten verwendet wird;

Somit könnte man also durchaus von einer offizielle Abgrenzung ausgehen, auch wenn sie nicht sonderlich präzise gefasst ist.129a: „Spielzeugluftfahrzeug“: ein unbemanntes Luftfahrzeug, das ausschließlich oder nicht ausschließlich für den Spielgebrauch durch Kinder unter 14 Jahren konzipiert oder bestimmt ist;

Da also ein Flugmodell im luftrechtlichen Sinn ein Luftfahrzeug ist, bin ich als Betreiber dem Luftrecht unterworfen. Darin ist der § 62 LuftVG in Bezug auf die Flugbeschränkungsgebiete von besonderer Bedeutung, er lautet:

(1) Wer als Führer eines Luftfahrzeugs den Anordnungen über Luftsperrgebiete und Gebiete mit Flugbeschränkungen zuwiderhandelt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in anderen Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ist.(2) Wer die Tat fahrlässig begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu einhundertachtzig Tagessätzen bestraft.

Damit ist der Anspruch des Gesetzgebers an mich als Modellflieger formuliert. Ich habe ohne Wenn und Aber die Anordnungen über die Gebiete mit Flugbeschränkungen zu beachten.Anmerkung: Aus dem Wortlaut des § 62 LuftVG ergibt sich ein interessanter Gesichtspunkt. Es heißt dort:"Wer als Führer eines Luftfahrzeugs den Anordnungen über Luftsperrgebiete und Gebiete mit Flugbeschränkungen zuwiderhandelt...[...]".

Es werden also explizit nur die Luftsperrgebiete und Gebiete mit Flugbeschränkungen erwähnt, also ED-P (Luftsperrgebiete) und ED-R (Gebiete mit Flugbeschränkungen).

Nicht genannt werden die ED-D (Gefahrengebiete). Bei Nichtbeachtung dieser Gebiete greift folglich der § 62 LuftVG also nicht. Diese meine Interpretation wird beispielsweise durch den Wortlaut der NfL 2022-1-2499 gestüzt. Es heißt dort in

3. Art der Gefährdung für die Luftfahrt

In dem Gefahrengebiet findet Flugbetrieb mit unbemannten Luftfahrzeugen außerhalb der Sichtweite des Steuerers (BVLOS) statt. Daher werden alle Luftfahrzeugführer dringend ersucht, das vorstehend beschriebene Gefahrengebiet zu meiden.

Es handelt sich hier also meiner Auffassung nach um eine schlichte Empfehlung, deren Nichtbeachtung mit keinerlei Sanktionen bedroht wird.

?

7- Wie erfahre ich von der Existenz der Flugbeschränkungsgebiete?

Es ist sicherlich nicht abwegig, zur Beantwortung dieser Frage auf Bekanntes zurückzugreifen. Dabei denke ich an den Kenntnisnachweis, mit dem sich bestimmt schon viele Modellfliegerkollegen befasst haben.

Dass ich mit diesem Ansatz nicht völlig falsch liege, belegt der Kenntnisnachweis mit der Erläuterung zur Frage 13, in der erwähnt wird, dass es Flugbeschränkungsgebiete gibt, die auch für Flugmodelle gelten. Dort wird erklärt, dass "...Luftsperrgebiete oder Flugbeschränkungsgebiete..." Bereiche sind, "...in denen zumindest temporär, also für einen bestimmten Zeitraum, auch der Modellflug verboten ist." Außerdem würden die "... nötigen Angaben zu den oben genannten Gebieten [...] in den Nachrichten für Luftfahrer (NfL) veröffentlicht...".

Das ist jetzt zwar die erste, gleichzeitig aber auch schon die letzte Textstelle im gesamten Kenntnisnachweis, die auf temporäre Flugbeschränkungsgebiete verweist. Dementsprechend werden diese "Objekte" vom Leser innen und außen vermutlich als ziemlich belanglos eingestuft und vermutlich bald wieder vergessen.

Randnotiz:

Achtung Spekulation! Vielleicht ist der Autor des Fragenkatalogs der Ansicht gewesen, das wäre für Modellflieger eigentlich gar nicht so wichtig und hat es deshalb mit dieser kurzen Erläuterung bewenden lassen. Wen interessiert es schon, ob lokal eng begrenzt irgendwo jemand ein Modellflugzeug im Flugbeschränkungsgebiet rumfliegen lässt? Na ja, wäre da nicht § 62 LuftVG könnte man der Auffassung durchaus etwas abgewinnen. So ganz weit hergeholt scheint diese Sichtweise nicht zu sein. Ein Beleg für diese Ansicht könnte die Ergänzung der SERA sein, in der die Durchführungsverordnung (EU) 2016/1185 DER KOMMISSION vom 20. Juli 2016 bezüglich SERA-DVO 923/2012 folgendes im Absatz 4 regelt:

Diese Verordnung gilt nicht für Flugmodelle und Spielzeugluftfahrzeuge. Die Mitgliedstaaten stellen jedoch sicher, dass nationale Vorschriften festgelegt werden, die sicherstellen, dass Flugmodelle und Spielzeugluftfahrzeuge so betrieben werden, dass Gefahren in Bezug auf die Sicherheit der Zivilluftfahrt, für Personen, Sachen oder andere Luftfahrzeuge minimiert werden.

Damit werden also Flugmodelle und Spielzeugluftfahrzeuge zunächst von der Verordnung ausgenommen.

Zurück zum Kenntnisnachweis: An der oben genannten Textstelle des Kenntnisnachweises erfolgt nur ein kurzer Hinweis, wo der interessierte Modellflieger nähere Informationen über Flugbeschränkungsgebiete finden könnte, nämlich in den Nachrichten für Luftfahrer (NfL). Was die NfL aber eigentlich darstellen und wo sie zu finden sind, darauf wird im Kenntnisnachweis nicht weiter eingegangen. Ich erfahre also weder welche Bedeutung sie für mich als Modellflieger haben noch wie die dort veröffentlichten Daten gegebenenfalls zu interpretieren wären.

Dabei ist die erste Frage, was die NfL sind, recht schnell zu klären:

Die "Nachrichten für Luftfahrer" (NfL) sind das Amtsblatt für die Luftfahrt in der Bundesrepublik Deutschland. Herausgeber ist die DFS. Die NfL enthalten für Luftfahrer verbindliche Bekanntmachungen von Anordnungen, anderen wichtigem Informationen für die Luftfahrt wie beispielsweise die Daten von neuen temporären Flugbeschränkungsgebieten. Sie erscheinen alle zwei Wochen als Papierversion, sind aber seit April 2006 auch als Online-Version erhältlich. Der Vertrieb erfolgt ausschließlich über die DFS-Tochtergesellschaft R. Eisenschmidt GmbH in Egelsbach.

Die Frage nach der Bedeutung der NfL für mich als Modellflieger ist oben im Abschnitt 6 bereits erläutert worden. Die Visualisierung und Entschlüsselung der NfL-Daten ist später in der "Anleitung zur Selbsthilfe" Thema des Teils 2 dieses Artikels.

Wo finde ich denn nun diese NfL, die mir die Informationen über Flugbeschränkungsgebiete vermitteln? Im Kenntnisnachweis ist ja alles Mögliche verlinkt, weshalb ausgerechnet der Zugriff auf die NfL nicht? Wer im Netz nach ihnen sucht, wird mittels Google letztlich die R. Eisenschmidt GmbH finden. Ist das nun eine brauchbare Quelle, um mich über Flugbeschränkungsgebiete zu informieren?

Eigentlich schon, da sie, wie gerade erläutert, "amtlich", also offiziell ist. Doch die Kosten für die Inanspruchnahme dieser Quelle in Form eines Jahres-Abos belaufen sich auf 199,00 €.

Da werden also knapp 200 € pro Jahr verlangt, damit ich mich vielleicht über ein paar temporäre Flugbeschränkungsgebiete pro Jahr informieren kann, von denen mich wahrscheinlich nie eines betreffen wird. Dennoch bin ich gezwungen, die Sachlage täglich zu überprüfen, um nicht doch mal überrascht zu werden. Ist das noch verhältnismäßig und zumutbar?

Guter Rat ist also tatsächlich teuer! So kommen wir jedenfalls nicht an die "... nötigen Angaben zu den oben genannten Gebieten [...]. Dieser Weg entpuppt sich leider als Informationssackgasse!

Aber da war ja noch die Erläuterung zur Frage 18 des Kenntnisnachweises:...die örtliche Luftraumordnung... [kann] ...auch über das Internetangebot der Deutschen Flugsicherung (DFS) eingesehen werden.

Hierfür ist über die Internetseite eine kostenlose Registrierung nötig. Über die Rubrik „Flugvorbereitungen/VFReBulletin“ kann dann die Luftfahrerkarte, die sogenannte ICAO-Karte, angeschaut werden. Hierbei ist ein Heranzoomen an den eigenen Standort möglich.

Anmerkung: Die im Weiteren angeführte NfL 1-1023-17 wurde am 1. Jan. 2018 durch die NfL 1-1197-17 ersetzt. Seit mehr als drei(!) Jahren wird im Kenntnisnachweis also eine ungültige NfL verbreitet! Muss uns das zu denken geben...? Vielleicht bessert sich die Situation demnächst, wenn der Kompetenznachweis den Kenntnisnachweis ersetzt.

Zumindest ist die Internetseite der DFS verlinkt. Doch die Erleichterung währt nur kurz. Genau genommen bis exakt zu dem Augenblick, in dem wir nach vielen Mühen endlich die ICAO-Karte zu Gesicht bekommen und vergebens versuchen, durch ...ein Heranzoomen an den eigenen Standort... , unseren Startplatz zu finden. Ausgeschlossen! Die Kartendarstellung wird zwar vergrößert, aber es werden in diesem "ICAO-Karten-Informationstsunami" von Symbolen, Texten, Zahlen, bunten Linien und Flächen durch "Heranzoomen" keine zusätzlichen Einzelheiten erkennbar. Der Versuch, darin eine Wiese zu finden, um ihre Lage bezüglich eines Flugbeschränkungsgebiets zu bestimmen, ist also ein ziemlich aussichtsloses Unterfangen.

Abb. 7-1

Da kann sich jeder selbst überzeugen, was ein "Heranzoomen" an Zusatzinformationen ergibt!

Mit freundlicher Genehmigung der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH

Nicht für navigatorische Zwecke geeignet!

Daran erkennt man, dass die ICAO-Karte ein seit Jahrzehnten für die Belange der Allgemeinen Luftfahrt optimiertes und bewährtes Hilfsmittel ist, das aber für die Bedürfnisse eines fachlich nicht ausgebildeten Publikums, wie es die Mehrzahl der Modellflieger darstellt, ungeeignet ist.

Es ist ohne weitere Daten nicht möglich, die eigene Position genau zu lokalisieren. Das wäre nur mit Hilfe der Ortskoordinaten zu machen. Doch jeder, der schon mal versucht hat, auf der ICAO-Karte mittels Koordinaten einen Punkt zu lokalisieren, weiß, wie ungenau das ist.

Es wird also im Kenntnisnachweises zwar auf die NfL wie auch auf die ICAO-Karte verwiesen, jedoch wird dem Nutzer nie gezeigt, wie permanente Flugbeschränkungsgebiete auf der Karte aussehen, nie erklärt, wo die NfL mit den Daten zu finden sind und was es mit den temporären Flugbeschränkungsgebieten auf sich hat, die, wie oben erwähnt, nicht auf der ICAO-Karte verzeichnet sind.

Eine zweite "Quelle" für Bekanntmachungen die Flugbeschränkungsgebiete betreffend, sind die NOTAM (Notice(s) To Airmen). Diese sind für uns Modellflieger mindesten ebenso wichtig wie die NfL, weil mittels NOTAM Änderungen der zeitlichen Wirksamkeit sowohl von permanenten wie auch temporären Flugbeschränkungsgebieten veröffentlicht werden. Fast in jeder Angabe zur zeitlichen Wirksamkeit der Gebiete wird gleichzeitig auf mögliche Erweiterungen hingewiesen, die gegebenenfalls durch NOTAM bekannt gegeben werden.

Abb. 7-2

Abb. 7-3

NOTAM anlässlich der Einrichtung des ED-R Freyung

NOTAM anlässlich der Einrichtung des ED-R Freyung

Dem interessierten Leser möchte ich deshalb dieses NOTAM-Heftchen der DFS empfehlen. Vielleicht wachen die Verantwortlichen aber auf, wenn Modellflieger ständig bei...

DFS Deutsche Flugsicherung GmbH

Aeronautical Information Service Centre (AIS-C)

Stützeläckerweg 12–14

60489 Frankfurt

AIS-Centre (AIS-C)

Telefon: 06103/707-5500

Aeronautical Information Service Centre (AIS-C)

Stützeläckerweg 12–14

60489 Frankfurt

AIS-Centre (AIS-C)

Telefon: 06103/707-5500

...anrufen, um den Status dieses oder jenes Flugbeschränkungsgebiets zu erfragen oder sich erkundigen, ob es über ihrem Startplatz eventuell ein neu eingerichtetes temporäres Flugbeschränkungsgebiet gibt.

Per Mail anfragen geht natürlich auch:

Ihre Online-Flugberatung:

www.dfs-ais.de

Ein Zwischenergebnis:www.dfs-ais.de

- Modellflieger haben keinen unmittelbaren Zugang zu den sie betreffenden NfL bezüglich temporärer Flugbeschränkungsgebiete.

- Modellflieger erfahren nichts über die Existenz und Bedeutung von NOTAM.

Somit droht uns zu jeder Zeit und überall der Konflikt mit § 62 LuftVG, da wir bisher nicht mit der erforderlichen Sicherheit feststellen können, ob es sowohl am Startort wie auch zum Startzeitpunkt ein Flugbeschränkungsgebiet gibt, das zeitlich wirksam ist.

Inzwischen hat sich diese Situation etwas verbessert, da seit dem 17.11.2020 seitens der DFS ein für jeden nutzbarer Zugriff auf die AIP GERMANY (Luftfahrthandbuch Deutschland) geschaffen worden ist. Nun kann sich jeder der sich dafür interessiert, alle darin verfügbaren Informationen über permanente Flugbeschränkungsgebiete (AIP GERMANY - ENR 5.1-3) beschaffen!

Doch selbst wenn Modellfliegern jetzt die veröffentlichten Angaben zur Verfügung stehen, wissen sie immer noch nicht, wie sie daraus die für sie wichtigen Informationen gewinnen können.

Modellflieger sind nun mal keine Luftfahrtexperten. Ihnen müssen alle Angaben nicht nur im "Klartext" vermittelt, sondern auch erklärt werden, ein Umstand, der offenbar nirgendwo Berücksichtigung findet.

Vermutlich ist das auch der Grund dafür, dass im Kenntnisnachweis keine Anleitung zu finden ist, wie gegebenenfalls die Daten der Flugbeschränkungsgebiete in eine für alle verständliche Sprache zu übertragen wären.

Randnotiz:

Wer nun der Meinung ist, das alles beträfe doch nur die nicht organisierten Modellflieger, die sogenannten "Wildflieger" unter uns und nicht diejenigen, die Mitglieder eines Modellflugvereins sind, weil diesem doch so wichtige Informationen direkt aus erster Hand zugehen, dem möchte ich die Mail des Vorstands eines damals betroffenen Vereins anlässlich des seinerzeit aktiven Flugbeschränkungsgebiets ED-R Freyung (NfL 1-1008-17) zur Kenntnis bringen. Er schrieb u. a.:

...leider werden wir als Verein mit Aufstiegsgenehmigung von den Behörden nicht informiert.Laut Deutscher Flugsicherung sind wir verpflichtet uns rechtzeitig über Flugverbote oder Beschränkungen zu informieren.Wir haben aber von unserem Nachbarverein (Manntragend) rechtzeitig davon erfahren.

Weshalb sind wir in so einer wichtigen Sache auf die Mund-zu-Mund-Propaganda angewiesen?

Ich bin übrigens weder der Erste noch der Einzige, dem diese Situation untragbar erscheint. Ob es sich bei dem Absender der folgenden Anfrage um einen Modellflieger handelt, ist mir nicht bekannt. Jedenfalls gab es im Januar 2019 eine Mail, sinngemäß mit folgender Bitte um Auskunft an die Adresse der DFS:

Woher bekomme ich die Informationen (NfL), ohne ein kostenpflichtiges Abo der Eisenschmidt GmbH zu benötigen? Die DFS veröffentlicht Bekanntmachungen und Anordnungen, an die sich Luftfahrer halten müssen. Der Verfasser vermutet hier einen Verstoß gegen das Informationsfreiheitsgesetz. Wie kann man einerseits verlangen, dass sich jeder an die Bekanntmachungen und Anordnungen hält, aber der Zugang dazu bezahlt werden muss?

Dies ist ein Antrag auf Zugang zu amtlichen Informationen nach § 1 des Gesetzes zur Regelung des Zugangs zu Informationen des Bundes (IFG)...

Die Antwort der DFS

Ich will nicht verschweigen, dass es auch durchaus positive Entwicklungen und kleine Verbesserungen geben kann. Bis vor einiger Zeit kam es immer wieder vor, dass Modellflug in den NfL bei Bekanntgabe temporärer Flugbeschränkungsgebiete im Abschnitt "2. Art der Regelungen" mal erwähnt wurde und beim nächsten Anlass wieder nicht.

Beispiele:- „In dem oben beschriebenen Gebiet sind alle Flüge außer den an der militärischen Übung beteiligten Luftfahrzeugen untersagt.“

ED-R Soest (NfL 1-1056-17)

Dagegen hier ganz deutlich:

- „In dem Gebiet "ED-R Hamburg" sind alle Flüge einschließlich des Betriebs von Flugmodellen und unbemannten Luftfahrtsystemen untersagt.“

(NfL 1-1012-17)

- „In dem vorstehend beschriebenen Gebiet sind alle Flüge inklusive des Betriebs von unbemannten Luftfahrzeugen untersagt.“

ED-R Kirchentag (NfL 1-1035-17)

Dann wieder ausdrücklich:

- „In dem vorstehend beschriebenen Gebiet sind alle Flüge einschließlich des Betriebs von Flugmodellen und unbemannten Luftfahrtsystemen untersagt.“

ED-R Tonhalle Düsseldorf (NfL 1-1052-17)

Weil die daraus resultierende Verunsicherung, ob Modellflug nun immer oder nur bei ausdrücklicher Erwähnung betroffen ist, häufig zu hitzigen aber unnötigen Debatten führte, gab es Ende 2017 eine Mail an das BMVI, Referat LF 17, mit der Bitte, diese Praxis zu überdenken.

Die überraschend positive Antwort ließ Hoffnung auf Einsicht und Besserung aufkommen:

Den von Ihnen freundlicherweise gewährten Einblick in den Diskussionsstand unter den Modellfliegern haben wir [...] zum Anlass genommen, die zur Zeit in den NfLs verwendeten Formulierungen noch einmal im Hinblick auf ihre Verständlichkeit in Augenschein zu nehmen.

Diese Inaugenscheinnahme führte letztlich zu dem erfreulichen Ergebnis, dass seit 2018 der Modellflug stets ausdrücklich erwähnt wird. Das erspart uns seit dem den bis dahin immer wieder entstandenen nutz- und fruchtlosen Disput und schafft schon etwas mehr Rechtssicherheit.

?

8 - Welche Informationen brauche ich, um rechtssicher zu fliegen?

Rechtssicher ist mein Modell im Luftraum nur dann unterwegs, wenn unter anderem sichergestellt ist, dass ich durch den Start meines Modells nicht einer Anordnung über Luftsperrgebiete und Gebiete mit Flugbeschränkungen zuwider handele.

Das kann ich aber nur dann gewährleisten, wenn ich mich über die mein beabsichtigtes Fluggelände betreffenden drei folgenden Sachverhalte umfassend, rechtzeitig, rechtsverbindlich und zweifelsfrei in Kenntnis setzen kann:

Dazu muss ich wissen, …

- ob an meinem beabsichtigten StartORT ein Flugbeschränkungsgebiet existiert (geographische Lage und Ausdehnung).

- ob zu meiner beabsichtigten StartZEIT ein Flugbeschränkungsgebiet zeitlich wirksam ist.

- unter welcher BEZEICHNUNG (Nummer oder Name) das Gebiet bekannt gemacht worden ist (ED-R XX).

Das gilt für permanente und temporäre Flugbeschränkungsgebiete gleichermaßen.

Ausschließlich unter diesen drei Gesichtspunkten, ORT-ZEIT-BEZEICHNUNG, habe ich einige Hilfsangebote der unterschiedlichsten Art betrachtet. Die Auswahl ist rein willkürlich und erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. Es sind auch Apps dabei, die ausdrücklich nur für Multicopterflieger gedacht sind. Da diese Bedingungen aber für alle Modellflieger gelten, erscheint mir eine Differenzierung in diesem speziellen Fall nicht sinnvoll.

?

9 - Wer oder was verspricht mir Hilfe?

Wer wäre wohl als Anbieter von Hilfen qualifizierter als diejenige Institution, die der "Quelle" am nächsten steht. Die Quelle ist stets das BMVI, die größte Nähe dazu hat zweifellos die DFS. Sie unterhält eine eigene Website, die sogar im Kenntnisnachweis verlinkt ist. Beispielsweise in der im Abschnitt 7 schon mal erwähnten Erläuterung zur Frage 18. Darin heißt es u. a.:

Vor dem Start des Flugmodells, bzw. des Multicopters, ist zu prüfen, wie der örtliche Luftraum strukturiert ist, insbesondere, ab welcher Höhe der kontrollierte Luftraum (E) beginnt.

Dieser Ratschlag ist zwar nicht falsch, meines Erachtens aber zu kurz gesprungen. Der Vollständigkeit halber müsste nicht nur ein deutlicher und nachdrücklicher Hinweis auf die Bedeutung von permanenten und temporären Flugbeschränkungsgebieten enthalten sein. Außerdem sollte auch unbedingt darauf hingewiesen werden, dass ich, bevor ich mich überhaupt mit maximalen Flughöhen befasse, erst klären muss, ob ich überhaupt starten darf. Dazu sind die Daten eventueller temporärer Flugbeschränkungsgebiete unverzichtbar. Zwar gilt das auch für die permanenten Flugbeschränkungsgebiete, die uns im Augenblick hier aber weniger interessieren, da ihre Lage, ihr Aussehen und auch ein Teil ihrer Daten, mit Ausnahme der zeitlichen Wirksamkeit, auf der ICAO-Karte zu finden sind.

Mit dem im Kenntnisnachweis angegebenen Link gelangt man zur

9.1 - Website der DFS

Abb. 9.1-1

Nimmt man die Mühe der Registrierung auf sich, erreicht man anschließend mit einem Klick den Kundenbereich VFR und dem interessierten Modellflieger öffnet sich diese Liste:

Abb. 9.1-2

Die Nutzung der Screenshots vom 10.08.2020 von der DFS-Homepage erfolgt mit freundlicher Genehmigung der R. Eisenschmidt GmbH!

Das entpuppt sich allerdings gleich als Informationssackgasse. Wir brauchen doch verlässliche Angaben und verbindliche Daten, um die Frage "Starten erlaubt oder nicht erlaubt?" beantworten zu können. Statt dessen wird uns mitgeteilt:

Diese Seite erhebt nicht den Anspruch der Aktualität und Vollständigkeit

Folglich müssen wir ganz ernüchtert feststellen: Das ist für unsere Anforderungen ganz und gar ungeeignet. Die Notwendigkeit für solche Vorbehalte (Haftungsausschluss) zeigt sich am Beispiel des ED-R "Feldkirchen" (NfL 1-1846-20). Dass vom 30. März 2020 bis 28. Mai 2020 aktive Flugbeschränkungsgebiet ED-R "Feldkirchen" ist in dieser Liste nie aufgetaucht. Die Angaben erheben nun mal nicht den Anspruch auf Vollständigkeit...

Der Besuch auf VFReBulletin hat uns dem Ziel keinen Millimeter näher gebracht, weil es bisher keine Antworten gab, die das zentrale Problem "Starten erlaubt oder nicht erlaubt?" zuverlässig klären können.

Wenden wir uns dem nächsten DFS-Hilfsangebot zu, das da heißt:

9.2 - DFS-DrohnenCheck

Ich mach's kurz, will ja nicht unnötig Zeit verschwenden. Dieser Fragenkatalog ist keine wirkliche Hilfe. Spätestens bei der Frage 14 "Betreiben Sie das Fluggerät innerhalb eines Flugbeschränkungsgebietes?" oder "Handelt es sich um ein militärisches Flugbeschränkungsgebiet?" in Frage 15, wird es zweifelhaft. Die Antwortmöglichkeiten lauten nur "Ja" oder "Nein". Ohne profunde Kenntnisse der Luftraumstruktur kann man solche Fragen aber weder mit "Ja" noch mit "Nein" beantworten.

Für welche Zielgruppe ist der DrohnenCheck also gedacht? Für informierte Modellflieger ist er überflüssig und diejenigen, die sich nicht auskennen, können die Fragen nicht beantworten.

Da uns aber im DrohnenCheck wieder der Haftungsausschluss begegnet, sind diese kleinen Ungereimtheiten ohnehin belanglos.

Abb. 9.2-2a

Ganz offensichtlich kommen wir mit unserem Bemühen, uns zuverlässige, vollständige und rechtsverbindliche Informationen bezüglich der drei oben formulierten Kriterien, Ort, Zeit und Bezeichnung, zu beschaffen, nicht so richtig vom Fleck.

Wer käme denn neben der DFS noch in Frage, uns Modellflieger mit den dringend benötigten Kenntnissen über Flugbeschränkungsgebiete zu versorgen?

Die Verbände (DAeC, DMFV, MFSD, EMFU) haben bei

im Unterforum VERBÄNDE UND MEDIEN des Forums NEWS eigene Rubriken, in denen sie die unterschiedlichsten Mitteilungen den Modellfliegern nahe bringen. Hier sind DAeC und DMFV aktiv, auch was die Informationen bezüglich NfL im Zusammenhang mit den temporären Flugbeschränkungsgebieten betrifft. Ein MFSD hält sich bei dem Thema jedoch völlig bedeckt, die EMFU ist für einen ganz anderen Themenkomplex zuständig.

im Unterforum VERBÄNDE UND MEDIEN des Forums NEWS eigene Rubriken, in denen sie die unterschiedlichsten Mitteilungen den Modellfliegern nahe bringen. Hier sind DAeC und DMFV aktiv, auch was die Informationen bezüglich NfL im Zusammenhang mit den temporären Flugbeschränkungsgebieten betrifft. Ein MFSD hält sich bei dem Thema jedoch völlig bedeckt, die EMFU ist für einen ganz anderen Themenkomplex zuständig.Während dieser Artikel im Entstehen war, hat der DMFV seine Tätigkeit im Forum von

gänzlich eingestellt!

gänzlich eingestellt!Zuvor noch eine wichtige Klarstellung, damit kein falscher Eindruck entsteht.

Es geht hier einzig und alleine nur um das Thema der NfL-Informationsaufbereitung und -vermittlung. Das möchte ich ausdrücklich betonen, damit niemand auf den abwegigen Gedanken verfällt, das würde lediglich als eine günstige Gelegenheit missbraucht, um pauschales Verbands-Bashing zu betreiben. Nichts liegt mir ferner!

9.3 - Informationen des DAeC

Der DAeC nutzt seine Rubrik bei

unter anderem auch, um die User über die Einrichtung von temporären Flugbeschränkungsgebieten zu informieren. Das ist lobenswert. Dabei schleichen sich aber immer mal unerklärliche Fehler ein, was für den Nutzen der Mitteilungen nicht förderlich ist. Eine Zusammenstellung einiger beispielhafter Postings des DAeC finden sich im Anhang.

unter anderem auch, um die User über die Einrichtung von temporären Flugbeschränkungsgebieten zu informieren. Das ist lobenswert. Dabei schleichen sich aber immer mal unerklärliche Fehler ein, was für den Nutzen der Mitteilungen nicht förderlich ist. Eine Zusammenstellung einiger beispielhafter Postings des DAeC finden sich im Anhang.Wer nun angesichts dieser bedenklichen Situation vermutet, dies wäre vom DMFV dankbar als Chance genutzt worden, um seine fachliche Kompetenz in dieser Angelegenheit zu beweisen, sieht sich leider getäuscht. Dieser Verband hielt sich dezent im Hintergrund und hat offenbar sein diesbezügliches Engagement mit einem letzten Posting (14.01.2020) zum Thema temporäre Flugbeschränkungsgebiete gänzlich eingestellt. Die bis zu diesem Datum erschienenen Postings waren allerdings von der gleichen Qualität wie die des DAeC. Auch sie beschränkten sich neben der Verlinkung auf die NfL, nur auf Zeit- und ganz vage Ortsangaben. Sie zeigten ebenfalls nicht den geringsten Ansatz, die NfL-Inhalte uns Modellfliegern irgendwie leichter verständlich zu machen. Dabei wäre es doch so einfach, diese Mängel abzustellen.

Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb beide Verbände in keinem ihrer Postings einen Haftungsausschluss formulieren. Sie erwecken damit bei ihren Lesern bewusst oder unbewusst den Eindruck, es handele sich bei ihren Mitteilungen um verlässliche, fehlerfreie und rechtsverbindliche Bekanntmachungen. Bis sich mal jemand darauf beruft...

Es geht hier, das möchte ich nochmals ganz ausdrücklich betonen, einzig und alleine nur um das Thema der Informationsaufbereitung und -vermittlung.

Bei aller berechtigten Kritik darf nicht unerwähnt bleiben, dass es ausgerechnet der DAeC mit seinem Posting vom 7. April 2016 war, der den Stein ins Rollen gebracht und den Fokus auf die temporären Flugbeschränkungsgebiete gelenkt hatte. Allerdings hat er es danach leider versäumt, die sich daraus ergebenden Gelegenheiten zu seinem Vorteil zu nutzen, die für Modellflieger ungewohnten Daten in eine für sie verständliche Form zu bringen.

Im Zusammenhang mit den temporären Flugbeschränkungsgebieten gibt es einen weiteren Aspekt, der bei jedem, der ihn genauerer betrachtet, nur ungläubiges Kopfschütteln verursacht. Schaut man sich nämlich die ICAO-Kartenausschnitte an, die häufig den NfL-Texten beigefügt sind, wundert man sich über die grobe Art der Kenntlichmachung der ED-Rs. Abgesehen vom für Modellflugbelange völlig unbrauchbaren Kartenmaßstab, wird die Unzulänglichkeit mit der Markierung der ED-R noch gesteigert. Doch um den Rahmen hier nicht gänzlich zu sprengen, werde ich das erst am Ende dieses Artikels im Anhang an einem Beispiel verdeutlichen.

Bisher sind wir also unserem erklärten Ziel, die drei essenziellen Angaben, nämlich Ort, Zeit und Bezeichnung der temporären Flugbeschränkungsgebiete, in einer für jedermann verständlichen Form in Erfahrung zu bringen, immer noch nicht näher gekommen. Anspruch und Wirklichkeit klaffen nach wie vor meilenweit auseinander.

Machen wir einen weiteren Anlauf und betrachten die Hilfen, die uns Apps versprechen.

Es existieren verschiedene Apps, welche die Hoffnung nähren, sie könnten unsere drei Fragen beantworten. Um aber keine unnötigen Missverständnisse aufkommen zu lassen, möchte ich darauf hinweisen, dass es hier nicht um eine vollständige Beurteilung der unterschiedlichen Apps geht. Ob sie insgesamt gut oder weniger gut sind ist nicht das Thema. Diese Beurteilung bleibt letztlich jedem Leser selbst überlassen. Hier interessiert lediglich ihre Tauglichkeit für die Klärung der drei oben formulierten, zentralen Fragen bezüglich eventuell vorhandener temporärer Flugbeschränkungsgebiete. Dabei ist es auch unerheblich, dass manche Apps ausdrücklich als "Drohnen-App" deklariert werden. Was die Bedeutung von permanenten und temporären Flugbeschränkungsgebieten angeht, macht es nämlich keinen Unterschied, ob ich dort einen Multikopter oder ein Flugmodell starten möchte.

?

9.4 - OpenAIP

Die Anfangsdarstellung (Abb. 9.4-5) ist wegen der Dichte von grafischen Elementen etwas verwirrend. Erst nach Vergrößern der Karte (Abb. 9.4-6) wird es etwas übersichtlicher.

Abb. 9.4-5

Abb. 9.4-6

- Eine Feststellung bzw. Übertragung des beabsichtigten Startpunkts in die Karte ist nicht möglich, zumindest habe ich nichts derartiges finden können.

- Die Ausdehnung von Flugbeschränkungsgebieten ist nur schwer zu beurteilen. Sie ist an Hand der Karte nicht exakt zu ermitteln, da kein Kartenmaßstab angegeben wird.

- Die Anzeige temporärer Flugbeschränkungsgebiete scheint einer willkürlichen Auswahl zu unterliegen. Beispielsweise wird in Schleswig-Holstein ED-R SkySails dargestellt, das gleichzeitig aktuelle ED-R Lindenberg in Brandenburg südöstlich von Berlin dagegen nicht (s. gelbe Pfeile in Abb. 9.4-6)

- Die zeitliche Wirksamkeit aller Flugbeschränkungsgebiete bleibt mangels Daten unbekannt.

?

9.5 - Map2Fly von Flynex

Das sieht doch ganz angenehm klar und übersichtlich aus, sofern nicht alle möglichen Inhalte gleichzeitig aktiviert werden.

Um aber die eigentliche Frage nach der Zulässigkeit des Starts am beabsichtigten Startort zu klären, sind andere Kriterien zu erfüllen.

Abb. 9.5-7

Abb. 9.5-7a

- Eine Feststellung bzw. Übertragung des beabsichtigten Startpunkts in die Karte ist nicht möglich, zumindest habe ich nichts derartiges finden können.

- Die Ausdehnung von Flugbeschränkungsgebieten ist nur schwer zu beurteilen. Sie ist an Hand der Karte nicht exakt zu ermitteln, da kein Kartenmaßstab angegeben wird.

- Die Anzeige temporärer Flugbeschränkungsgebiete scheint einer willkürlichen Auswahl zu unterliegen. Beispielsweise wird ED-R SkySails dargestellt, das gleichzeitig aktuelle ED-R Lindenberg dagegen nicht.

- Die zeitliche Wirksamkeit aller Flugbeschränkungsgebiete bleibt mangels Daten unbekannt.

Dafür wartet diese App mit einigen ungewöhnlichen Eigenheiten auf. Zur Demonstration bietet sich das ED-R 56 (Kummersdorf-Gut) in Brandenburg an.

Abb. 9.5-8

Abb. 9.5-9

Abb. 9.5-10

Abb. 9.5-11

Je genauer der um Orientierung bemühte Modellflieger mittels Zoomen hinschauen will, um so mehr verflüchtigt sich die Markierung des ED-R 56 (Kummersdorf-Gut). Auf der letzten Zoom-Stufe (Abb. 9.5-11) ist es schließlich nicht mehr zu erkennen.

Mit einigen luftfahrtspezifischen Begriffen wird recht willkürlich verfahren.

Abb. 9.5-12

Was hier als "Luftsperrgebiet" deklariert wird, sind in Wirklichkeit Flugbeschränkungsgebiete! Flugsperrgebiete, ED-P = Prohibited Area, gibt es im bundesdeutschen Luftraum derzeit nicht.

Abb. 9.5-13

Bei diesen gelben Punkten handelt es sich nicht um "Flugbeschränkungsgebiete". Das lässt sich ganz einfach ermitteln, wenn man die ICAO-Karte zur Hand nimmt und nach ihnen sucht. Diese Suche wird jedoch erfolglos bleiben, da es sich um sogenannte Schutzzonen (1,5 km Abstand) handelt, die in der ICAO-Karte nicht dargestellt werden. Wären es tatsächlich Flugbeschränkungsgebiete, müsste man sie finden, da in der ICAO-Karte alle permanenten Flugbeschränkungsgebiete verzeichnet sind.

Abb. 9.5-14

Alle Abbildungen erfolgen mit freundlicher Genehmigung von FlyNex GmbH, 20257 Hamburg

Jetzt wird es endgültig verrückt, weil ED-Ds (Danger Area = Gefahrengebiet) mit "kontrollierter Luftraum" bezeichnet werden. Weshalb wird der Modellflieger in dieser App mit Gefahrengebieten behelligt, die sich weit draußen auf offener See befinden und folglich mit einem "normalen" Modell nie erreicht werden können?

Die einzige Erklärung, die mir zu diesem Fehler einfällt, ist eine Verwechslung. Kontrollzonen sind kontrollierter Luftraum D. Vielleicht hat sich der Autor von dem "D" verwirren lassen und war der Meinung, das "D" in ED-"D" wäre ein Indiz dafür, dass es sich dabei ebenfalls um kontrollierten Luftraum handeln würde. Das ist aber reine Spekulation.

?

9.6 - AIRMAP

Diese App erweckt einen durchaus seriösen Eindruck. Sowohl permanente wie auch temporäre Flugbeschränkungsgebiete werden korrekt dargestellt. Leider war's das dann auch schon mit den positiven Merkmalen.

Abb. 9.6-15

Abb. 9.6-16

- Eine auf Koordinaten gestützte Feststellung bzw. Übertragung des beabsichtigten Startpunkts in die Karte ist nicht möglich, zumindest habe ich nichts derartiges finden können. Unten rechts werden zwar Koordinaten angezeigt, jedoch bleibt unklar, worauf sie sich beziehen. Ist die Cursurposition gemeint, eventuell die Bildmitte oder doch etwas völlig anderes?

- Die Ausdehnung von Flugbeschränkungsgebieten ist nur schwer zu beurteilen. Sie ist an Hand der Karte nicht exakt zu ermitteln, da kein Kartenmaßstab angegeben wird.

- Im Unterschied zu den beiden vorhergehenden Apps werden hier zumindest alle zur Zeit aktuellen temporären Flugbeschränkungsgebiete dargestellt.

- Die zeitliche Wirksamkeit aller Flugbeschränkungsgebiete bleibt aber mangels Daten unbekannt.

Ob die Darstellung eines original NOTAM-Inhalts (s.a. Abb. 9.6-15) für einen mit luftfahrtspezifischen Sachverhalten nicht vertrauten Modellflieger Sinn macht, muss jeder für sich selbst entscheiden.

Mit AIRMAP lässt sich weder die Frage bezüglich Startort noch bezüglich Startzeitpunkt mit der für Modellflieger nötigen Zuverlässigkeit beantworten!

?

9.7 - SKYFOOL

Erst vor Kurzem bin ich auf SKYFOOL aufmerksam geworden. Als ich mir diese Website erstmalig angesehen habe, war ich überrascht und beeindruckt. Mein erster Gedanke: Da hat sich jemand richtig Mühe gegeben und eine App auf die Beine gestellt, die rundum brauchbar ist.

Doch leider ist meine anfängliche Begeisterung schnell der Ernüchterung gewichen. Genaueres Hinschauen förderte nämlich unverständliche Lücken, unvollständige Daten und exotische Lufträume zu Tage.

Ein Beispiel für Lücken:

Am Niederrhein, im Bereich Lingen, gibt es mehrere für Modellflieger relevante ED-Rs, die nicht auf SKYFOOL zu finden sind.

Abb. 9.7-17

Das sind die unterhalb der mit magenta Konturen dargestellten ED-R 202A und ED-R 202D liegenden, rot markierten, permanenten ED-R 34B (Meppen), ED-R 34C (Meppen), ED-R 8 (Emsland), ED-R 37A (Nordhorn) und ED-R 37B (Nordhorn). Die sind ebenso unauffindbar wie das zur Zeit wirksame, temporäre Flugbeschränkungsgebiet ED-R SkySails (NfL 1-1785-19 und NfL 1-1894-20) bei Niebüll in Schleswig-Holstein. Das ist insofern bedenklich, da ED-R 202A und ED-R 202D erst ab FL 80 (~ 2.432 m) beginnen, den Modellflug also gar nicht betreffen, die ED-R 34B (Meppen), ED-R 34C (Meppen), ED-R 8 (Emsland), ED-R 37A (Nordhorn) und ED-R 37B (Nordhorn) aber bereits ab Erdoberfläche (GND) bestehen und somit den Modellflug direkt betreffen.

Dagegen wird das ebenfalls zur Zeit wirksame, temporäre Flugbeschränkungsgebiet ED-R Jülich 'Sektor B' in Nordrhein-Westfalen angezeigt. Welchem Konzept entspringt diese Systematik?

Als gut gelöst sehe ich die Art der Angabe der zu jedem ED-R gehörenden Daten an. Leider sind sie aber zu ungenau, um eine wirkliche Hilfe bei der Klärung der zeitlichen Wirksamkeit eines Flugbeschränkungsgebiets zu sein.Einige Beispiele für unvollständige Daten: Die Gegenüberstellung der Angaben aus dem AIP GERMANY 5.1 und den Daten der Labels, die beim Anklicken eines ED-R erscheinen, verdeutlichen den Sachverhalt. Zwar werden Wochentage angegeben, aber nicht die Uhrzeiten, an denen das Flugbeschränkungsgebiet aktiv ist. Es ist für uns Modellflieger ja nun doch nicht unwichtig zu erfahren, ab wann an Wochenenden das Flugbeschränkungsgebiet nicht mehr aktiv ist und wir unbesorgt unserem Hobby nachgehen dürfen.

Was das "+" hinter den Wochentagen bedeutet, wird auch an keiner Stelle erklärt. Wahrscheinlich ist es das unvollständige Überbleibsel von "+ HOL". Was es mit "HOL" auf sich hat, werde ich noch im Anhang erläutern.

Abb. 9.7-18

Die Nutzung der Screenshots erfolgt mit freundlicher Genehmigung von Klaus Künzel (SKYFOOL)

Die Karten -Google Earth Overlay- können Fehler enthalten und sind nicht rechtlich bindend.

- Eine Feststellung bzw. Übertragung des beabsichtigten Startpunkts in die Karte ist möglich.

- Die Ausdehnung von Flugbeschränkungsgebieten ist nur schwer zu beurteilen.

- Die Anzeige temporärer und permanenter Flugbeschränkungsgebiete scheint einer willkürlichen Auswahl zu unterliegen.

- Die zeitliche Wirksamkeit aller Flugbeschränkungsgebiete bleibt mangels exakter Daten unbekannt.

Was könnte es damit auf sich haben?

Diese Frage habe ich an die DFS gerichtet und folgende Antwort erhalten:

Angesichts dieser Antwort erübrigt sich jeder weitere Kommentar!Vielen Dank für Ihre Anfrage.

In der Abbildung sind zum Teil Segelflugsektoren, zum Teil HX – Lufträume und weitere Lufträume dargestellt. Eine Systematik ist nicht zu erkennen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir keine aufwändige, genauere Analyse der Darstellung vornehmen können.

Doch all' diese Defizite sind kein Grund, den App-Anbietern gram zu sein. Schließlich erklären sie in ihrem Haftungsausschluss unisono, im Gegensatz zu DAeC und DMFV, dass sie für nichts garantieren.

?

10 - Resumee

Was bleibt letztlich "am Ende des Tages" für uns Modellflieger festzustellen?

Wir stehen ziemlich alleine auf weiter Flur im Regen!

Es gibt nämlich keine einzige Institution oder Organisation, die uns wirkungsvoll unterstützt. Auch "unsere" Verbände agieren, wenn überhaupt, dann nur halbherzig und wenig engagiert. Selbst die DFS kommt uns keinen Millimeter entgegen…

Auf der einen Seite steht der Gesetzgeber und konfrontiert uns mit dem Anspruch aus § 62 LuftVG, auf der anderen Seite müssen wir der Wirklichkeit ins Auge blicken, keine Möglichkeit zu haben, uns durch rechtzeitige und umfassende Informationen vor den Konsequenzen, die durch die Nichtbeachtung von luftrechtlichen Anordnungen drohen, zuverlässig zu schützen.

Wie sollen wir angesichts dieser Umstände reagieren?

Das wird im Wesentlichen von der "Qualität" unserer mentalen Verfassung bestimmt.

Halten wir uns an das kölsche Grundgesetz, dann sagen wir uns optimistisch fatalistisch:"Et kütt wie et kütt!" und: "Et hätt noch emmer joot jejange!" und machen unbeeindruckt weiter wie bisher!

Haben wir dagegen etwas Lebenserfahrung gesammelt und sind daher nicht ganz so optimistisch, erinnern wir uns eventuell an Murphy: “Anything that can go wrong will go wrong.” („Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.“) und an die auch nicht so positive Erkenntnis: "Man kann nie so dumm denken, wie es kommt!". Dann machen wir zwar auch weiter wie bisher, sind aber durchaus beeindruckt und ab jetzt ständig auf das Schlimmste gefasst!

Oder sind wir nun total verunsichert? Dann müssen wir das allerschönste Hobby der Welt schweren Herzens zumindest so lange an den Nagel hängen, bis Voraussetzungen geschaffen sind, die es erlauben, unser Verhalten so einzurichten, dass von § 62 LuftVG für uns keine Bedrohung mehr ausgeht. Oder wir wenden uns ganz und gar dem Indoor-Fliegen zu...

10.1 - Wie könnte ein Ausweg aus dem Status quo aussehen?

Vorstellbar und wünschenswert bezüglich NfL wäre so etwas wie ein Newsletter, wie er von jedem x-beliebigen Anbieter im Internet nach Eingabe einer Mailadresse angeboten wird. Weshalb verweigert sich die DFS hartnäckig einer solchen Lösung? Unverständlich ist das auch besonders deshalb, weil es NfL gibt, die sich ausschließlich an Modellflieger richten. Wie vor Jahren die NfL 1-968-17 anlässlich des ED-R "Baden-Baden" beweist und kürzlich auch die NfL 1-2076-20 ED-R "Taubenmoos".

Mit einem Modellflieger-NfL-Newsletter wäre zumindest ein Weg zur Selbsthilfe geebnet. Wie diese Selbsthilfe aussehen kann, werde ich im Teil 2 Schritt für Schritt ausführlich erklären. Einen ersten Eindruck auf das, was damit möglich ist, vermittelt dieses Beispiel des ehemaligen ED-R Freyung. Wählt man auf dem Bild unten links die Satellitenansicht (dunkelgrünes Quadrat), wird deutlich, weshalb ich weiter vorne von quasi "grashalmgenauer" Darstellung gesprochen habe! Welche Seite der Wiese nutzbar ist und wo man zur Zeit besser nicht startet, ist eindeutig zu erkennen. Da bringt "Heranzoomen" also tatsächlich einen Gewinn an Detailinformationen...

11 - Anhang

11.1 - DAeC

Posting (16.04.'20) des DAeC anlässlich des ED-R "Feldkirchen"(NfL 1-1846-20).

Zunächst fällt das Datum des Postings, der 16. April 2020, auf. Zu diesem Zeitpunkt war das besagte Flugbeschränkungsgebiet bereits seit mehr als zwei(!) Wochen aktiv. Der DAeC informierte also die Modellflieger erst lange nach Inkrafttreten der Einschränkungen. Es wurde über einen Zeitraum von 18 Tagen billigend in Kauf genommen, dass Modellflieger möglicherweise mit dem §62 LuftVG in Konflikt geraten. Der Informationsgehalt des Postings ist zudem noch ausgesprochen dürftig. Es gibt weder Angaben zum genauen Ort noch zu den Aktivierungszeiten. Diesbezüglich wird lapidar auf die NfL bzw. AIP SUP verwiesen und verlinkt. Dort wird der nicht sachkundige Modellflieger bei der Konfrontation mit der ihm fremden Luftfahrtterminologie vom DAeC alleine gelassen. Keine Erläuterung, keine Erklärung, also das Prinzip: Friss oder stirb!

Posting (06.11.'19) des DAeC anlässlich des ED-R Jülich 'Sektor B' (NfL 1-1772-19), siehe auch Abb. 2.2-11!

Dieses Flugbeschränkungsgebiet hatte und hat für Modellflug nie irgendeine Relevanz. Es war absolut bedeutungslos, weil es innerhalb des ED-R 111 (Jülich) liegt, in dem noch nie Modellflug erlaubt war. Weshalb wurde die Existenz des ED-R Jülich 'Sektor B' also zu einer Nachricht? Insofern ist es auch belanglos zu erwähnen, dass durch unvollständige Zeitangaben der falsche Eindruck erweckt wurde, das Gebiet wäre nur bis 31.12.2019 aktiv. Tatsächlich wird das ED-R erst Ende 2020 aufgehoben!

Diesen Patzer leistet sich der DMFV in seinem Posting allerdings nicht. Darin wird der Aktivierungszeitraum korrekt angegeben.

Auch bei anderen ED-R ist der DAeC bezüglich der Angaben zur zeitlichen Wirksamkeit recht ungenau. Da gab es Anfang 2019 das ED-R Freyung (NfL 1-1538-19). Auf der Website des DAeC erschien dazu folgende Veröffentlichung:

Abb. 11-1

Entsprechend lautete bis zur Reklamation durch

das zugehörige Posting (06.02.'19). Der unbedarfte Modellflieger wurde im Glauben gelassen, dass es sich bei den Uhrzeiten um die Ortszeit handelt. Tatsächlich waren es aber UTC-Zeiten, die dort angegeben wurden.

das zugehörige Posting (06.02.'19). Der unbedarfte Modellflieger wurde im Glauben gelassen, dass es sich bei den Uhrzeiten um die Ortszeit handelt. Tatsächlich waren es aber UTC-Zeiten, die dort angegeben wurden.Posting (08.02.'19) des DAeC anlässlich des ED-R München (NfL 1-1551-19). Hier war eine erstaunliche Häufung von Fehlinformationen festzustellen. Der "dickste" Fehler war zweifellos die Höhenangabe. Vor der Intervention seitens

war die offizielle Höhenangabe "FL 100" auf bescheidene 100 ft geschrumpft, aus 10.000 ft hatte die Pressestelle kurzerhand 100 ft gemacht. Aber nicht nur das DAeC-Posting enthielt diesen Fauxpas, was ja noch als Übertragungsfehler zu entschuldigen gewesen wäre, nein, auch auf der Website des DAeC war bis dato zu lesen:

war die offizielle Höhenangabe "FL 100" auf bescheidene 100 ft geschrumpft, aus 10.000 ft hatte die Pressestelle kurzerhand 100 ft gemacht. Aber nicht nur das DAeC-Posting enthielt diesen Fauxpas, was ja noch als Übertragungsfehler zu entschuldigen gewesen wäre, nein, auch auf der Website des DAeC war bis dato zu lesen:Abb. 11-2

Zudem hatte auch die für Modellflieger nicht relevante Existenz einer RMZ (Radio Mandatory Zone = Zone mit Funkkommunikationspflicht) ins Posting des DAeC bei

Eingang gefunden. Das ist insbesonders deshalb völlig unverständlich, weil in der NfL 1-1552-19 im Abschnitt 2. Regelungen der Modellflug ausdrücklich von der Kommunikationspflicht entbunden wird. Hier wird also eine Information vermittelt, die für Modellflieger nutzlos, verwirrend und deplatziert ist. Ansonsten folgte im Posting der übliche dürre Verweis auf die DAeC-Website, die ihrerseits nur wieder auf die NfL verlinkte. Also keine bedarfsgerechte und kundenorientierte Aufbereitung der Daten.

Eingang gefunden. Das ist insbesonders deshalb völlig unverständlich, weil in der NfL 1-1552-19 im Abschnitt 2. Regelungen der Modellflug ausdrücklich von der Kommunikationspflicht entbunden wird. Hier wird also eine Information vermittelt, die für Modellflieger nutzlos, verwirrend und deplatziert ist. Ansonsten folgte im Posting der übliche dürre Verweis auf die DAeC-Website, die ihrerseits nur wieder auf die NfL verlinkte. Also keine bedarfsgerechte und kundenorientierte Aufbereitung der Daten.11.2 - Markierung temporärer Flugbeschränkungsgebiete in NfL.

Oben habe ich ja bereits erwähnt, dass sich zwar der für die ICAO-Karten gewählte Maßstab für Navigation und Flugplanung in der Luftfahrt bewährt hat. Den Anforderungen von Modellfliegern, die sich eher kleinräumig orientieren müssen, genügt das jedoch in keiner Hinsicht. Darüber hinaus werden die Konturen der temporären Flugbeschränkungsgebiete auf den Kartenausschnitten mit einem erheblich überdimensioniert breiten Strich markiert. Der ist so breit, dass er gut und gerne fünf, sechs oder mehr mittleren Modellfluggeländen nebeneinander Platz bietet und deshalb die exakte Lage eines Fluggeländes im Grenzbereich des Flugbeschränkungsgebiets nicht klar und eindeutig zu erkennen ist.

Im Zweifelsfall kann daher nicht mit der nötigen Sicherheit entschieden werden, ob ein Gelände schon innerhalb oder doch noch außerhalb eines Flugbeschränkungsgebiets liegt. Da sind leider auch Apps keine Hilfe. Diese Apps nutzen zwar keine ICAO-Karte, aber die Darstellungen und Angaben sind dort zu lückenhaft und verwirrend, um eine ausreichende und brauchbare Information zu vermitteln.

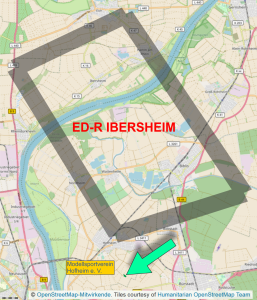

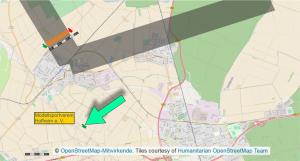

Anschauungsmaterial zum Vergleich des Informationsgehalts von Kartenausschnitten der NfL am Beispiel des ED-R Ibersheim (NfL 1-1863-20).

Abb. 11-3

Hier habe ich die Kontur des Flugbeschränkungsgebiets aus der ICAO-Karte der NfL maßstabsgerecht in die OSM-Karte übertragen.

Um die Größenverhältnisse besser abzubilden, habe ich zusätzlich das Fluggelände des "Modellsportverein Hofheim e. V." maßstäblich eingezeichnet.

Auf der maßstabsgerecht übertragenen Strichbreite der Kontur...

...haben acht(!) Wiesen von der Größe des Modellfluggeländes des Modellsportvereins nebeneinander Platz! Die grüne Fläche liegt eindeutig außerhalb des Flugbeschränkungsgebiets, der rote Platz ist definitiv innerhalb. Ob die orange gefärbten Gelände innerhalb oder außerhalb liegen, kann niemand mit Sicherheit beurteilen. Genau diese Unsicherheit birgt Risiken, ist aber vermeidbar.

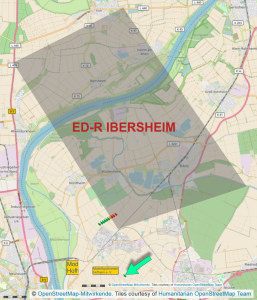

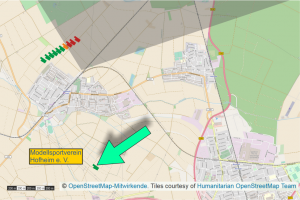

Auf dem folgenden Bild habe ich die übermäßig breite Kontur des ED-R entfernt. Statt dessen ist das Gebiet insgesamt transparent eingefärbt. Die Grenze beansprucht nun keine Fläche mehr!

Eine solche Vorgehensweise ist aber nur bei Kenntnis der Gebietskoordinaten möglich. Deshalb ist der Zugang zu den offiziellen Daten der NfL unabdingbar. Wie aus solchen Daten jeder Modellflieger ohne großen Aufwand und Spezialwissen eine eindeutige Gebietsdarstellung erstellen kann, werde ich im Teil 2 zeigen.

Ein unsichere Zuordnung ist nun nicht mehr möglich. Die grünen Gelände liegen eindeutig außerhalb, die roten Gelände deutlich innerhalb des Flugbeschränkungsgebiets. Nur der orange Platz ist in einen innerhalb und außerhalb liegenden Bereich geteilt.

Wie bereits oben in Abb. 11-7 dargestellt, passen auf die Kontur des ED-R Ibersheim also mindestens acht Gelände von der Größe des Vereinsgeländes des MSV Hofheim e. V.

Das veranschaulicht eindrucksvoll die "Genauigkeit" solcher Markierungen. Bei kreisförmigen Gebieten sind die Verhältnisse dagegen ganz undramatisch. In diesen Fällen lassen sich Distanzen nämlich recht gut und schnell ermitteln, sofern die Geokoordinaten des Vereins- oder Startgeländes bekannt sind. Dafür ist nicht mal eine Karte mit eingezeichneter Gebietsgrenze erforderlich. In Google Maps ist einfach und ohne viel Aufwand die Entfernung zwischen zwei bekannten Punkten herauszufinden. Ist der Abstand geringer als der Radius des Kreises, der das Flugbeschränkungsgebiets umfasst, liegt der Punkt zweifelsfrei innerhalb des Flugbeschränkungsgebiets. Bei kreisförmigen ED-Rs sind nämlich Radius und die Geokoordinaten des Kreismittelpunkts immer Bestandteil der NfL. Daher ist es in diesen Fällen gleichgültig, wie breit die Markierung ausfällt. Es ist immer eine eindeutige Aussage möglich. Bilden die ED-Rs hingegen Polygone, muss, wie das obige Beispiel zeigt, ein anderer Weg beschritten werden, um eindeutig entscheiden zu können, ob innerhalb oder außerhalb gegeben ist (s. unten "Teil 2").

11.3 - Was bedeutet "HOL"?

Dies ist die luftfahrttypische Abkürzung von "Holiday". Allerdings nicht in der landläufigen Bedeutung von Urlaub oder Ferien, sondern hier sind speziell Feiertage gemeint. Wird beispielsweise die zeitliche Wirksamkeit eines Flugbeschränkungsgebiets mit

Mo 0600 - Fr 1300 + HOL

angegeben, dann ist dieses Flugbeschränkungsgebiet auch dann aktiv, wenn Feiertage in den Zeitraum von Montag bis Freitag fallen. Fehlt der Zusatz, darf an Feiertagen dort Modellflug stattfinden.

Da nicht alle Bundesländer die gleichen Feiertage haben, gibt es in der AIP GERMANY diese Tabelle (zu finden unter AIP GERMANY GEN 2.1-3, hier die Tabelle für das Jahr 2020!):

Abb. 11-8

Die inzwischen jeder Zugang zu dieser Tabelle hat, kann jeder Modellflieger ermitteln, ob gegebenenfalls in einem Flugbeschränkungsgebiet Modellflug erlaubt oder verboten ist.

Teil 1: Luftraumorganisation

Teil 3: Anleitung zur Selbsthilfe

Teil 4: Beachtenswerte Ergänzung