SPEAR von Flite-Test

„Die machen jetzt in Pappe, die Graupners“

Jürgen Rosenberger

„Die machen jetzt in Pappe, die Graupners“

Jürgen Rosenberger

Auf der Spielwarenmesse überraschte Graupner mit relativ einfach gestrickten Modellen – bestehend aus ungewöhnlichem Material. Was nämlich zunächst wie Packpapier aussieht, erweist sich als eine Kombination aus Leichtschaum und Papier, Foamboard genannt. In den USA gibt es einen richtigen Hype um dieses Material, lädt es doch zum Experimentieren ein. Das reizte Jürgen Rosenberger – also hat er umgehend den Spear aus diesem Material gebaut.

Hubert, ein gestandener Modellflugkumpel, kommt nörgelnd von der Nürnberger Messe: „Die machen jetzt in Pappe, die Graupners!“ In der gerade erschienenen FlugModell fällt mir eine Anzeige mit der Überschrift „Graupner präsentiert Flite Test“

ins Auge, dort werden die von Hupsi angesprochenen Modelle im Pappen-Look beworben. „Warum nicht mal neue Wege gehen“, sage ich mir und finde im Internet unter flitetest.com ein Video, in dessen Verlauf ein versierter Modellbauer einen Pappenheimer namens FT Spear zusammenbaut und anschließend eine beeindruckende Flugshow absolviert. Mein Appetit ist geweckt und frei nach dem Motto „Probieren geht über meckern“ beschließe ich, einen Bausatz der besagten Maschine zu ordern.

Spear heißt, aus dem Englischen übersetzt, Speer oder Wurfspieß – aus meiner heutigen Sicht fände ich Breitmaulfrosch passender. Einige Tage später kommt ein Paket mit dem kompletten Zubehör. Bei einer ersten Inaugenscheinnahme scheint alles vorhanden zu sein: ein Pappendeckel, in Folie gehüllt, sowie Motor, Servos, Regler, Akku und so weiter – kurz alles, was man braucht. Der abwertend erscheinende Begriff „Pappendeckel“ bedarf einer richtigstellenden Beschreibung: Graupner spricht natürlich von Foamboard. Hierbei handelt es sich um mittig gelagerten, fünf Millimeter dicken Leichtschaum, der beidseits mit Papier beziehungsweise dünner Pappe furniert ist. Laut Graupner lässt sich das leichte und stabile Material, dank des speziellen Papierüberzugs, ganz nach eigenen Vorstellungen bemalen und gestalten.

Video statt Anleitung

Eine erste Ernüchterung nach Eröffnung der Folie, es ist keine auch noch so kurze Baubeschreibung vorhanden, lediglich der Hinweis: „visit www.flitetest.com for more information.“ Dort finde ich dann den mir bereits bekannten Film, 131.000 Aufrufer haben vor mir schon vorbeigeschaut. Ein Amerikaner – mein Gott, warum sprechen die kein Oxford-Englisch? – beschreibt im Video den Bau des Spears. Alle Einzelschritte werden sehr detailliert auch für den weniger Geübten verständlich dargestellt. Mein Problem: Der PC steht im Arbeitszimmer, der Laptop ist defekt, WLAN im Werkstattkeller nicht verfügbar. Eine CD wird nicht mitgeliefert, von einer Bau-Beschreibung, früher, das Qualitätsmerkmal aller Graupner-Baukästen, ganz zu schweigen.

Bauen im Dauerlauf

Die Folge: ein Modellaufbau der etwas mühsameren Art. Als Erstes startet man mit dem Ansehen des Spear-Videos, dann ein erster Gang in den Bastelraum mit Baubeginn. Je nach Intelligenz und Erfahrung wird dann mal mehr, mal weniger die Rückkehr zum PC in der ersten Etage fällig, schließlich benötigt der Bastler weitere Instruktionen für den Baufortgang. Für mich als begriffsstutzigem Dreihirnzeller gestaltet sich das naturgemäß als wahrer Dauerlauf – alles in allem etwas mühsam. Deshalb ein Vorschlag, liebe Graupners: Fügt dem Set als Ergänzung des an sich vorzüglichen Videos eine kurze Bildserie bei.

Nachahmungswürdig

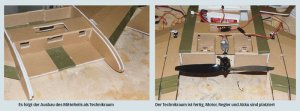

Der Bau selbst startet mit der Zusammensetzung beider Flügelhälften. Interessanterweise kommt überwiegend Heißkleber zur Anwendung. Die Methode wird im Handling bildlich sehr gut demonstriert, sie erscheint mir bei anderen Gelegenheiten für begrenzte Optionen durchaus nachahmungswürdig. Man fügt beide Flügelteile über einem unteren Tesastreifen zusammen, klappt die Hälften ein letztes Mal auf, bringt mittig Heißkleber in den Spalt und drückt dann die Flügelkanten zusammen. Nach 45 Sekunden ist alles fest. Statt Tesafilm verwende ich im Folgenden 5-cm-3M-Band, weil es besser haftet und höhere Stabilität verleiht. Nachdem die Unterseiten beider Flügelhälften verklebt sind, steht das Herumklappen der oberen Flügelhälften an. In der Hauptknicklinie müssen vom Hersteller vorgefertigte Längsschnitte nach vorne und hinten mit dem Messer in einem Winkel von 90 Grad ausgehöhlt werden, weil nur so ein Herumklappen des Flügeloberteiles gegen die Unterfläche möglich wird. Das Abtragen jeweils dreieckiger Leisten setzt eine ruhige Hand sowie ein scharfes Messer voraus. Als nächstes wird zur Stabilisierung der Gesamtkonstruktion ein Querholm aus Foamboard gefertigt. Der

amerikanische Modellbaufreund zeigt hier eine innovative Vorgehensweise: das Japanmesser wird nur an seiner Spitze auf einem harten Stein absichtlich abgestumpft, der darüber liegende Klingenanteil bleibt scharf. Sinn dieser Maßnahme ist es, im einzuschneidenden Foambord-Material die obere Pappschicht und den Schaumstoff abzutrennen, während die untere Pappenlage unverletzt

bleibt.

Es entsteht so, nach Entfernung des durchtrennten Materials, eine Rinne, die

ein Umklappen im 90-Grad-Winkel erlaubt. Im Ergebnis entsteht ein mit Heißkleber zusammengefügter, quaderförmiger Holm von erstaunlicher Stabilität. Im Anschluss werden beide Holme in die Oberseite der Flügel eingeklebt, danach klappt man den vorne liegenden Teil des Werkstückes nach hinten. So entsteht die profilierte Tragfläche mit grader Unter- und konvexer Oberseite. Die Arbeitspausen zwischen den einzelnen Klebephasen – ein Tipp unseres Baumeisters – betragen circa 45 Sekunden. Dann ist der Heißkleber immerhin so fest, dass man den nächsten Arbeitsschritt problemlos einleiten kann. Im Mittelteil – nennen wir es die Pilotenkanzel – werden beide Flügelholme mit einem dort zu platzierenden Holm verbunden, der zusätzlich eine Holzverstärkung erhält. Die Fixierung nimmt man wiederum mit Heißkleber vor. Die Grundform unseres Nuris steht, jetzt geht es an den Ausbau des Mittelteils. Die Unterseite der Kanzel wird durch eine zusätzliche

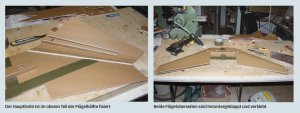

Foamboard-Lage verstärkt. Die erforderliche Biegefähigkeit im Foamboard des Nasenprofils wird erreicht, indem man die innere Pappschicht entfernt. An der Oberseite des um die Nase geführten Bauteiles werden die Ränder mit den seitlichen

Profilrippen verklebt und der Deckel mittig aufklappbar herausgetrennt. Die so entstandene Klappe bietet Zugang zum Technikraum, wobei man zwei Holzbolzen in Widerlager und – Prinzip Mike Krüger – den Nippel durch die Lasche zieht. Die Querruder bringen wir mit breitem Tesaband oder, wie der Autor es vorzieht, mit belastbarerem 3M-Band in Stellung.

Anlenkung mit Kabelbinder

Auf ein Problem möchte ich hinweisen: Im Film werden die Querruder mit überlappender Papplasche zusätzlich mit Sekundenkleber fixiert. Herkömmlicher Sekundenkleber ist hierfür nicht geeignet, denn im Schaum kommt es sofort zu Einschmelzlöchern. Styropor verträglicher Sekundenkleber ist gefragt! Die Servos, jeweils eins pro Flügel, werden ebenfalls mit Heißkleber in ihren Lagern fixiert. Im nächsten Schritt soll die Ruderanlenkung über 1-mm-Stahldrähte erfolgen.

Das Problem: Gibt man Tiefenruder, verbiegt sich der Draht und das Ruder erreicht nicht die gewünschte Endstellung. Um das zu verhindern, fesselt der Konstrukteur

die Schubstange am Flügel auf halber Distanz mit einem Kabelbinder. Eine recht eigenwillige und vom Autor nicht unbedingt geschätzte Methode. Ein dickerer Draht wäre die einfachere Lösung des Problems. Zu loben sind die zwei beigelegten Winkelschablonen, die einerseits die Grundeinstellung für die Quer- und Höhenruder im Geradeausflug mit leichter Winkelung nach oben vorgeben und andererseits die Maximalausschläge für beide Ruderfunktionen darstellen.

Es folgt der Einbau des Motors als Pusher. Sein Aufnahmelager ist ein Sperrholzbrettchen, das man auf einem Foamboard-Quader im Rumpf mit Heißkleber befestigt. Ein kleiner Spaß am Rande: Die mitgelieferte Luftschraube überragt primär den Spalt zwischen beiden Querrudern um jeweils einen Zentimeter, beim Anlaufen des quirligen Außenläufers hätte sie es den Querrudern anständig besorgt. Der Regler wird frei zugänglich für Zugluft aufgeklebt. In der vorderen Kammer sind Empfänger und 3S-Flug- Akku zu platzieren. FPV ist möglich

Noch ein Wort zur Nasengestaltung: Die 24 cm breite Stirnpartie, von mir Breitmaulfrosch-Design genannt, bietet die Möglichkeit, die FT Spear im Brillen- beziehungsweise Kameramodus zu fliegen. Das heißt, man kann vorne eine Kamera in einem mitgelieferten Gerüst verbauen. Nachdem als Abschluss die Ohren beidseits angeklebt sind, ist der Nuri nach einer Bauzeit von geschätzten drei bis vier Stunden fertiggestellt.

Die obere Papierschicht und der Schaum sind geschnitten

Beide Rinnen sind fertig, der Holm kann verklebt werden

Hohe Passgenauigkeit

Ein erstes Fazit nach dem Bau: Eine Anleitung als Video ist ungewöhnlich. Man versteht zwar nicht jedes Wort der dem amerikanischen Slang verfallenen Modellbaukollegen, die bildliche Demonstration erfolgt jedoch in nachvollziehbar geordneten Einzelschritten, wobei ein handwerklich geschickter Akteur zeigt, was in welcher Weise zu bewerkstelligen ist. Fragen über den Fortgang der Modellentstehung bleiben kaum offen. Hervorzuheben ist eine hohe Passgenauigkeit bei der Zusammenfügung aller Teile. Die Kombination von Foam und Pappe lässt sich mit Heißleim erstaunlich gut verarbeiten und ergibt auch unter Belastung

eine stabile Verbindung. Die Ruder sind über Delta-Programm eingestellt und der Schwerpunkt, wie im Film gezeigt, auf Höhe der Servoachsen ausgewogen:

20 Gramm Klebegewichte – es fehlt das Kameragewicht – sind vorne unten fixiert, es kann also losgehen. Jürgen Prinz ist wie immer der Testpilot für den Erstflug, ich verstecke mich mal wieder hinter dem Auslöser meiner Kamera.

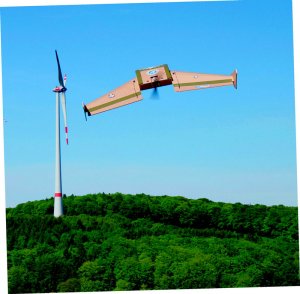

Diskusstart

Wie im Video gezeigt, packt Jürgen in Diskuswerfermanier den Flügel am äußeren vorderen Rand, beschreibt eine Viertel- bis halbe Drehung um die Körperachse und wirft den Spear bei aufheulendem Motor ab. 40 Prozent Expo, wie von dem Filmsprecher empfohlen, sind eingestellt, was sich auf Anhieb bewährt. Die Maschine steigt dank dem kleinen Pusher in zügiger Fahrt dem Himmel entgegen, Steigwinkel bis 45 Grad werden spielerisch genommen. 90 Grad kann sie auch, aber dann ist nach etwa 20 bis 30 Metern der Gipfelpunkt erreicht. Die Querruderreaktion ist sehr direkt, Rollen klappen im Sekundentakt, 40 Prozent Expo zeigen eine angemessene Wirkung. Loopings verlaufen problemlos.

Schnelle Rollen ein Genuss

Eines fällt gleich zum Anfang auf: Die Maschine bedarf einer gewissen Grundgeschwindigkeit. Wird sie zu langsam, beginnt sie um die Längsachse zu schaukeln, als Rheinländer würde ich das als „eiern“ bezeichnen. Gibt man etwas mehr Gas, verschwindet das Schaukeln, der Spear bewegt sich dann wie an der Schnur gezogen. Gerade beim Kurvenflug ist es anzuraten, eine Mindestgeschwindigkeit nicht zu unterschreiten. Berücksichtigt man dies, lässt sich das Fliegerlein zu großer Freude eines jeden Piloten bewegen. Die Landung gestaltet sich völlig unproblematisch, denn der Sinkflug ist gut zu kontrollieren. Man muss nur ein wenig anstellen und schon setzt sie gerade auf. Auch die Reaktion auf Höhenruder ist bei den nächsten Flügen ohne Fehl und Tadel. Die Querruder sind hingegen trotz 40 Prozent Expo mit Vorsicht zu dosieren, schnelle Rollen bei Volldampf wiederum ein Genuss. Allerdings sollte man Obacht bei

langsamerer Fahrt geben, denn dann kann der FT Spear abkippen.

Alles in allem zeigt er aber ein gutmütiges Verhalten, immer unter Wahrung einer gewissen Grundgeschwindigkeit. Bei einer Spannweite von gut einem Meter sollte man nicht zu weit weg fliegen, da es sonst, wie bei allen Nurflüglern, Probleme bei der Lagebeurteilung gibt. Jürgen Prinz empfiehlt eben aus diesem Grunde, die Unterseite mit irgendwelchen Schockfarben zu versehen.

Ein Wort zum Außenläufer Ultra 2812: Mit einer Luftschraube 9-Σ-5-S-Prop hat er eine Stromaufnahme von 17,8 Ampere; bei einer Akku-Kapazität von 2.200 Ah ergibt das eine Motorlaufzeit von etwa fünf Minuten. Diese Zeit habe ich auf der Uhr meines

Senders abwärts laufend vermerkt, da die Segeleigenschaften des Spear aufgrund des Profils eher gering ausgeprägt sind.

Fazit

Der Aufbau eines Foamboard-Modells von Flite Test/Graupner lässt sich im

Verlaufe eines Bastelnachmittags erstellen. Hält man sich an die Vorgaben, bekommt man so ein gutmütiges Flugmodell, das nicht unbedingt den ästhetischen

Ansprüchen eines jeden Modellbauers entspricht, das aber zu einem moderaten Preis im Flugbetrieb sehr viel Freude vermittelt.

Meinung

Aus Freude am Fliegen

Erlaubt mir, liebe Leser, eine quasi philosophische Betrachtung in Sachen Modellbau. Der hier vorgestellte Flieger mit einer Spann - weite von gut einem Meter und einem Abfluggewicht von unter einem Kilo weist tolle Flugeigenschaften auf. Er spricht zwar nicht den Anfänger, aber doch den etwas erfahrenen Modellflugpiloten an. Das Ding lässt sich problemlos zum Feierabend im Kofferraum versenken, ein langwieriger Aufbau entfällt, quirlige Luftturnereien sind Programm „and satisfaction guaranteed.“ Ebenso klar ist festzuhalten, dass die Performance dieses Nuris nicht den um Perfektion bemühten Modellbaufreak an - spricht. Das Foamboard-Produkt lässt sich an einem Werkstattnachmittag zu einem kapriolentauglichen Flieger fertigen, von Ästhetik und Handwerksperfektion kann aber keine Rede sein. Das letzte Bild zeigt die gegensätzliche Entwicklung zwischen einem meiner ersten Modelle, einem Graupner-Boot, genannt „Blitz“, aus den 50er-Jahren, und dem 2017 angebotenen Spear.

Graupners frühere Markenzeichen, der detaillierte 1:1-Bauplan und eine mit Sorgfalt erstellte Baubeschreibung, die wissentlich an den Modellbauer Anforderungen des zeitaufwendigen Aussägens einzelner Spanten und Rippen stellten, Hunderte von Baustunden bedurften, an deren Ende, je nach Begabung des Bastlers, ein mehr oder weniger perfektes Modell stehen sollte – all das erfährt mit der Produktreihe von Flite Test einen Paradigmenwechsel.

Der Spear kann und will nicht das Endprodukt einer handwerklich perfekten, schön anzusehenden Meisterleistung sein, er soll nach kurzer Werkstattarbeit dem Erbauer Freizeitvergnügen auf dem Flugfeld vermitteln. Der Ausspruch „Die machen jetzt in Pappe“ ist zu kurz gesprungen. Aus Freude am Fliegen könnte – so meine Hoffnung – vielleicht ein ums andere Mal Freude am anspruchs volleren Modellbau alter Prägung werden. Vielleicht, hier spreche ich als ehemaliger Clubpräsident, gelingt es uns ja doch, Jugendlichen diesen „Spaß an der Freud“ zu vermitteln, gerade weil die Jahreshauptversammlungen der Vereine eine wachsende Überalterung der Mitglieder signalisieren.