Stefan Lütje

In einem Forumsbeitrag las ich die Beiträge über die BETA. Wiederholt wurden die im Vergleich zum DANDY oder auch zum AMIGO schlechteren Flugleistungen genannt. So richtig wollte ich das nicht glauben. 2 m-Segler im direkten Vergleich konnten doch für die BETA nicht wirklich schlecht ausgehen. Da ich in den 70er und 80er Jahren fast alles selber konstruiert habe und mich in den letzten 17 Jahren intensiv mit Aerodynamik auseinander gesetzt habe – theoretisch und in der praktischen Umsetzung - hatte ich richtig Lust, dieses Modell zu analysieren.

Also loggte ich mich im Forum ein und diskutierte mit. Meiner Ansicht nach gibt es keine wirklich schlecht fliegenden Modelle. Es sei denn, dass sie falsch eingestellt sind oder grundsätzliche Fehler in der Konstruktion aufweisen. Bei Graupner-Modellen aus den 70er und 80er Jahren schließe ich diese grundsätzlichen Fehler aber aus. Also warum soll die BETA schlecht fliegen?

Für die Analyse benötigt man zur Überprüfung die geometrischen Abmessungen, wenn möglich das Profil, die EWD mit der Schwerpunktlage bzw. das Stabilitätsmaß und auch das Gewicht. Auch Katalogangaben können zum Teil helfen. Leider hatte ich überhaupt keine derartigen Angaben. Aber dank der Unterstützung durch die Forenteilnehmer bekam ich Bilder vom Bauplan, mit Maßen versehen. Dadurch konnte ich weitere Maße abnehmen. Von unserem Vatertagsflieger habe ich später sogar einen Originalbauplan mit Stückliste und Bauanleitung per Post bekommen. Allen Unterstützern sei hiermit ausdrücklich gedankt!

Durch den glücklichen Umstand, auf dem Rückweg von einer Dienstreise eine alte BETA aus der Nähe von Hamburg günstig kaufen zu können, hatte ich die Möglichkeit, meine Theorien in die Praxis umsetzten zu können.

Jetzt hatte ich alles zusammen und begann mit dem Vermessen.

So hat sie ausgesehen…

Die Analyse

Die Tragfläche der alten BETA war mit Papier, der Rumpf mit Seide bespannt und alles dick mit Spannlack angestrichen. Ausgestattet war das Modell mit zwei 48 g-Futaba-Servos, einem 35 Mhz-Futaba-Empfänger mit 35g und einem vierzelligen AAA-Akku. Zum Einstellen des vom Hersteller angegebenen Schwerpunktes bei 72 mm sind 150 g Blei in der Rumpfnase versenkt worden. Daraus ergab sich ein Gesamtfluggewicht von 1150 g. Laut Katalog sollte das Fluggewicht 1000 g betragen – naja…

Das Vermessen der Tragfläche ergab einen Flächeninhalt von knapp 33 dm2 und einen Höhenleitwerksinhalt von 7 dm2 entsprechend 21% relativer Größe. Graupner gibt dazu im Katalog eine Gesamtflächenbelastung von 25 g/dm2 an. Das ermittelte Gewicht von 1150 g ergibt eine Gesamtflächenbelastung von 29 g/dm2.

Diese Gesamtflächenbelastung ist nicht wirklich interessant; ich möchte ein momentenfreies Leitwerk, das auf keinen Fall tragend berechnet wird. Damit errechnet sich eine tatsächliche Flächenbelastung von 35 g/dm2. Na also, ein Leichtwindsegler ist BETA also schon mal nicht.

Es ist eine EWD von 2,5° vorgegeben und auch von mir festgestellt worden. Die Schwerpunktrücklage beträgt 71 mm. Jetzt wird es spannend: Welchen Stabilitätsfaktor haben die Konstrukteure vorgesehen?

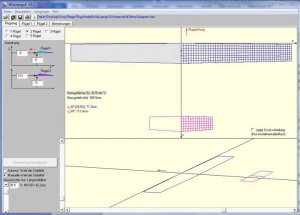

Dazu muss der Neutralpunkt bestimmt und anschließend der Abstand zum gewählten Schwerpunkt betrachtet werden. Dies kann man mit dem Taschenrechner ausrechnen. In der einschlägigen Fachliteratur ist dies zur Genüge beschrieben. Ich verwende das Programm ‚ Winlaengs4‘ von Jörg Russow. Das Programm kann kostenlos heruntergeladen werden. Seine Bedienung ist einfach und intuitiv.

Ganz flott werden die bereits vorher gemessenen geometrischen Daten eingegeben, das Stabilitätsmaß wird bei den vorgegebenen 16% belassen und schon sehe ich die vorgeschlagene Schwerpunktlage von 87 mm.

Demnach kann der Schwerpunkt um 16 mm nach hinten verlegt werden. Natürlich funktioniert dies nur mit einer verringerten EWD bzw. mit einer ordentlichen Tieftrimmung. Ich werde die EWD auf 1° reduzieren und den Schwerpunkt auf 88 mm legen, was ein Stabilitätsmaß e = 14% ergibt.

Nur noch einmal zur Erinnerung: Der Neutralpunkt und auch damit die Schwerpunktvorlage haben nichts mit dem verwendeten Profil zu tun! Lediglich die EWD kann man unter anderem aus dem Nullauftriebswinkel des verwendeten Profils (hier -2,6°) und dem geometrischen Einstellwinkel ableiten.

Siehe Rainer Stumpfs Programm zum Thema Neutralpunkt, Schwerpunkt und EWD

Also keine Sorge, Winlaengs ist sehr zuverlässig und ich habe ein sehr hohes Vertrauen in dieses Programm und die programmierten Algorithmen. Ich habe mehr als zwei Duzend Modelle damit berechnet und auch geflogen. Vom 100 cm Depron-T45 bis zur 4 m K6 oder 4,5 m LS6. – alles hat bestens gepasst.

Graupner hat die BETA für Anfänger konstruiert. Daher ergibt sich bei einer Schwerpunktlage von 71 mm ein Stabilitätsfaktor e = 26% – bei einer hohen EWD ist eine sehr hohe Längsstabilität die Folge.

Das Ergebnis ist auf dem nachfolgenden Screenshot zu erkennen.

Nachrechnung Ursprungsauslegung BETA

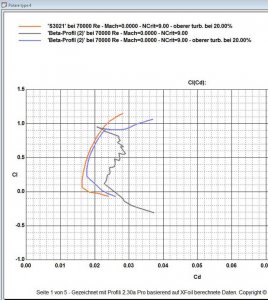

Nun möchte ich gerne das Profil überprüfen. Wie sieht die Polare bei minimaler Reynoldszahl am Außenflügel aus?

Dazu habe ich das Profil des Bauplanes gescannt und mit dem ‚Profileprogramm‘

eingelesen und in die Profilkoordinaten gewandelt. Das klingt einfach, bedurfte aber mehrerer Anläufe bis die Kontur des Profils einwandfrei erkannt wurde.

Die gespeicherten Profilkoordinaten habe ich exportiert und in das Programm ‚Profili2‘

von Stefano Duranti importiert. In diesem Programm ist die Software zur Berechnung der Polaren von Mark Drela integriert. Ein unheimlich starkes Werkzeug!

Nur zur Erinnerung: die Reynoldszahl ist eine dimensionslose Kennzahl, abhängig von der Profiltiefe (mm), der Fluggeschwindigkeit (m/s) und der kinematischen Viskosität des Fluides (hier Luft) und sollte einen Wert größer 100.000 erreichen, damit sich eine stabile Strömung an der Fläche einstellt. Es gibt moderne Profile, die etwa bei Re=75000 (-) schon funktionieren. Sie waren damals aber noch nicht bekannt oder erforscht.

Mit hinreichender Genauigkeit und praxisnah rechne ich mit folgender Gleichung:

Re = Fluggeschwindigkeit x Profiltiefe x 70

Die minimale Fluggeschwindigkeit ist abhängig vom cA-max des Tragflügels und der Flächenbelastung. Das cA-max. schätze ich auf 0,9 und die Flächenbelastung (nicht Gesamtflächenbelastung) möchte ich für die neue, sanierte Variante berechnen. Mit moderner RC-Ausstattung hoffe ich ein Gewicht von maximal 800 g zu erreichen – das ist ein Erfahrungswert. Daraus würde sich eine Flächenbelastung von 24,6 g/dm2 ergeben, wie es sich für einen 2 m-Leichtwindsegler gehört.

Vxmin = 4 x (1/cA x G/F)0,5

mit G/F = Flächenbelastung in (kg/m2)

Das ergibt Vxmin = 7,5 m/s

Daraus folgt:

Re = 6,5 x 140 x 70

Re = 64000 (-)

Wie erwartet ist die Re-Zahl kleiner als 100.000. Die Polaren zeigen es deutlich, bei dem verwendeten Profil werden im Langsamflug auf jeden Fall laminare Ablöseblasen entstehen. Die damit verbundene starke Widerstandszunahme lässt sich nur mit einem Turbulator verhindern.

In den Polaren ist das Originalprofil sowohl ohne als auch mit Turbulator dargestellt. Als Referenz dazu habe ich das moderne Profil S3021 mit Turbulator berechnen lassen. So schlecht schlägt sich das verwendete Profil gar nicht. Lediglich das Ca-max. des Profiles ist geringer als beim S3021.

Wer mehr darüber lesen möchte, dem empfehle ich unter anderem die Seite von Hartmut Siegmann z. B. Der ultimative Profilvergleich - E205 vs. SD7037

Die Auftriebsverteilung und den Auftriebsbeiwert des realen Flügels habe ich nicht untersucht. Dazu eignet sich das Simulationsprogramm FLZ-Vortex von Frank Ranis bestens.

Damit hätte ich auch die Gleitpolaren ermitteln können. Das würde aber den Rahmen dieses Aufsatzes sprengen.

(Anm. d. Redaktion: Anleitung zur Nutzung von FLZ-Vortex!)

Die Umsetzung in die Praxis

Zunächst muss das Trimmblei verschwinden. Eine Reduzierung um 150 g. Durch die größere Schwerpunktrücklage von 88 mm habe ich auch schon etwas gewonnen.

Die schweren Servos im Schwerpunkt müssen durch leichte 13 mm-Servos ersetzt werden und so weit wie möglich nach vorne versetzt werden. Das ist mit einer modernen Empfangsanlage gut zu realisieren.

Zwei Standardservos á 48 g durch zwei 13 mm-Servos mit je 18 g zu ersetzen, ergibt eine Gewichtsersparnis von 60 g. Mit einem modernen 15 g-Empfänger lassen sich weitere 35 g einsparen.

Das gesamte Leitwerk besteht aus massivem 5 mm Balsa und ist mit Sicherheit zu schwer. Jedes Gramm im Heck muss mit 2 g in der Nase ausgeglichen werden.

Na also, da haben wir es. Jetzt kommt die Japansäge zum Einsatz. Nun wird das komplette Leitwerk abgesägt und auf die Waage gelegt. Später kann das neue, leichte Leitwerk mit dem neuen Einstellwinkel schraubbar montiert werden. Wenn es erforderlich ist, kann ich die EWD korrigieren; eigentlich – aber dann würde die Berechnung ja nicht stimmen.

Die Waage zeigt mir 90 g an und dem entsprechend müssen zum Ausgleich 180 g Trimmblei in die Nase – das Teil muss neu gestaltet werden. Ein schönes Gitterleitwerk, vielleicht mit 40 g Gesamtgewicht? Dann würde ich im Heck 50 g und folglich in der Nase 100 g sparen; also insgesamt 150 g – das Trimmblei. Dann hätte ich die Herstellerangabe von 1000 g Fluggewicht erreicht. Jetzt muss das neue Leitwerk in Gitterbauweise gezeichnet und schnell gebaut werden.

Das neue Leitwerk wiegt fertig bebügelt 45 g, Ziel leider nicht ganz erreicht

Es hilft nichts, auch das das alte Finish ist sicher zu schwer und muss runter. Die Kabinenhaube ist nicht mehr original sondern aus schwerem Celluloid und mit einem schweren Eichensperrholzrahmen versehen; mordsschwer. Eine neue, originalgetreu geformte Haube muss gebaut und auf einem neuen, leichten Balsarahmen aufgeklebt werden.

Der Haubenklotz wird an den Rumpf angepasst

Fast fertiger Haubenrahmen aus Balsa

Leichtgewicht – Haube mit RahmenDie neue Haube ist aus drei Lagen 49 g/m2-Köpergewebe über dem Haubenklotz laminiert und anschließend mattschwarz lackiert worden.

Fertig verklebt und lackiert

Damit ist die Entscheidung für ein komplett neues Finish gefallen. Runter mit der alten Papierbespannung der Fläche und der Seidenbespannung des Rumpfes. Anschließend wurden die Kanten des kompletten Rumpfes weiter kräftig nachgeschliffen und verrundet.

Die Kabinenhaube wird vorne mit einem Stift und hinten mit einem Neodym-Magneten befestigt. Das hat sich als sehr wirkungsvoll erwiesen.

Das Entfernen des alten Finishs war eine lohnenswerte Arbeit. Nun wird der Rumpf mit weißer Folie, Flächen und Leitwerk mit leichter, transparenter Folie bebügelt. Letztendlich habe ich ein Fluggewicht von 800 g erreicht. Dennoch sind leider immer noch 14 g Blei im Rumpfkopf unterzubringen. Dazu habe ich ein 14 mm Sackloch in den Kopfspant gebohrt und das Angelblei versenkt – aber nicht geklebt. Vielleicht kann ich den Schwerpunkt ja noch weiter zurücknehmen und auf das Blei völlig verzichten.

Jetzt liegt der Schwerpunkt tatsächlich 88 mm von der Nasenleiste in Verbindung mit einer EWD von 1° und einem Stabilitätsfaktor von 15%. Genau so habe ich mir das vorgestellt.

Rohbaufertig

Eine zusätzliche Änderung habe ich jedoch noch vorgenommen. Mögen es mir die Hardcore-Retros verzeihen, aber eine derart hohe V-Form von 7,5° je Seite sieht nicht gut aus, mindert die Leistung und ist für einen Zweiachssegler nicht zwangsläufig erforderlich. Erfahrungsgemäß genügen bei einem Schulter/Hochdecker 5° - 6° je Seite, um mit dem Seitenruder gut gesteuert werden zu können.

Der 4,5er Stahl war sensibel und nach einem Hammerschlag hat er einen Rückzieher gemacht und wies noch 11° auf, also 5,5° je Seite – das wird funktionieren. Ergänzend dazu habe ich kleine Tiplets aus 4 mm Balsa angebaut, das vergrößert die wirksame V-Form und reduziert den induzierten Widerstand. Außerdem sieht die Fläche wesentlich höher gestreckt und damit eleganter aus.

Wichtig ist der Turbulator auf der Fläche. Dazu klebe ich bei 20% der Profiltiefe 2 Lagen 2 mm breite Oraline-Zierlinien übereinander und fixiere diese mit einem Bügeleisen.

Zusammenfassung

| gekauft mit folgenden Daten: | 11.02.2015 | � | ||

| Gewicht | 1150 g | flugfertig ausgewogen | G/F = 36 g/dm2 | � |

| zwei Servos | 95 g | im Schwerpunkt | � | |

| Empfänger | 37 g | |||

| Akku | 100 g | |||

| Blei | 150 g | |||

| Fläche-Papierbespannung/Spannlack | � | |||

| Rumpf - Seidenbespannung/Spannlack | � | |||

| Papier | ohne | Folie/neu | ||

| Flächen/Stck. | 157 g | 108 g | 132 g | |

| Leitwerk/Komplett: | 90 g | aus 5 mm Balsa | � | |

| EWD, gemessen: | 2,5° |

Maßnahmen

• 150 g Blei sollen gespart werden, Gesamtfluggewicht < 1000 g (G/F<=25 g/dm2) – Wunsch 800 g

• Leitwerk neu konstruieren in Gitterbauweise (Gewicht) alt: 90 g neu:40 g

• EWD auf 1,0° verringern (3mm unter Nasenleiste HLW)

• Schwerpunkt gem. Berechnung bei 90 mm

• komplett Lack/Bespannung entfernen und mit Folie arbeiten (Gewicht)

• zwei 13 mm Servos weit vorne einbauen

• Eneloop-Akkus (schwerer und Gewicht weit vorne)

• Turbulator auf die Fläche bei 20%

Erstellen der Aufkleber

Um dem Modell auch noch das gewisse Etwas zu verleihen gehören einige Schriftzüge auf ein Modell. Das geht mit einem Computer und einem Tintenstrahldrucker wunderbar einfach. Es gibt nur ein Kriterium, das zu beachten ist – der Untergrund sollte hell sein. Am besten ist natürlich die Farbe weiß.

Ich verwende dazu selbstklebende Folie wie auf dem Bild zu sehen. Diese wird mit einem beliebigen Schriftzug, Bild oder sonstigem bedruckt.

Die Witterungsfestigkeit wird mit einem speziellen Platinenversiegelungslack hergestellt. Eine dünne Schicht mit der Sprühdose auftragen, damit es keine Laufnasen gibt und trocknen lassen. Das geht bei diesem Lack relativ schnell und ergibt eine matte Schutzschicht. Der Untergrund – die Tinte – wird übrigens nicht angelöst.

Diese Art von Aufklebern hält auch auf meinen Modellsegelschiffen, die durchaus laufend Wasser übernehmen. Nach vielen Jahren im Betrieb kann ich die Teile auch wieder mit dem Fön ablösen und durch Neue ersetzen.

Seht euch die Bilder an, ich denke die sprechen für sich.

Fliegen mit der neuen BETA

Eines kann ich vorweg nehmen: Sie fliegt unglaublich gut! Alle angewandten Maßnahmen waren erfolgreich. Ich habe keine Veränderungen mehr vorgenommen. Die Langsamflugeigenschaften sind jetzt unglaublich gut.

Vor dem ersten Gleitflug ist es ja immer wieder etwas aufregend. Stimmen die Berechnungen tatsächlich? Die Veränderungen sind ja nicht ohne. Um so mehr freu' ich mich über den Erfolg, praktizierte Physik und keine Unstimmigkeiten zwischen Theorie und Praxis.

Was für ein spannendes Hobby, auch nach über 40 Jahren.

Grabt eure BETA aus und modifiziert sie. Ich glaube kaum, dass ein DANDY oder ein AMIGO besser fliegt. Ein Versuch wäre es wert, ich stell' mich.

Mein Sohn war beim Fliegen dabei und hat die nachstehen Bilder geschossen. Seht euch die Bilder an und freut euch mit mir.

Startvorbereitung

Hochstart mit 30 m Rundgummi und 100 m 0,4er Angelschnur

Sehr gute Ausgangshöhen bei geschätzen 10 - 12 kt Wind.

Sieht sie nicht elegant aus?

Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: